犬猫の熱中症対策:夏と冬の注意点

熱中症とは?

熱中症は、体が過剰な熱を逃がすことができず、体温が異常に上昇する状態です。犬や猫は人間よりも体温調節が苦手で、特に湿度や温度の影響を受けやすいです。適切な対策を講じないと、熱中症は命にかかわる深刻な問題になることがあります。

特に、パグやフレンチブルドッグなどの鼻が短い犬種は、暑さで呼吸がしにくくなるため、熱中症になりやすいです。また、ゴールデンレトリバーなどの大型犬も体温を調節しにくいので注意が必要です。猫では、ペルシャやメインクーンのような毛が長い種類が、毛の中に熱がこもりやすく、暑さに弱いです。

さらに、子犬・子猫や高齢のペットは体温調節が苦手なため、特に注意が必要です。病気を持っているペットも同様です。ペットの体調をよく観察し、快適に過ごせる環境を整えてあげましょう。

目次

夏の熱中症対策

夏は特に犬や猫にとって過酷な季節です。気温が高くなると、熱中症のリスクが増しますが、湿度も重要な要素です。

1. 室内環境の管理

温度の調整

犬猫が快適に過ごせる室温は、一般的に 22℃〜26℃ が理想的です。犬猫は人間よりも体温が高いため、特に夏場は涼しい環境を提供することが重要です。

- 夏季:25℃以下に保つようにし、エアコンや扇風機を使用して涼しい環境を維持しましょう。

湿度の管理

-

湿度は 40%〜60% が理想的です。湿度が高すぎると、熱中症のリスクが高まり、逆に低すぎると皮膚や呼吸器に負担がかかることがあります。

- 高湿度対策:除湿機やエアコンの除湿機能を利用して、湿度をコントロールしましょう。また、風通しを良くすることで室内の湿気を逃がすことができます。

- 低湿度対策:冬場や乾燥しやすい環境では、加湿器を使用して適度な湿度を保つように心がけましょう。

風通しの確保

- 室内で過ごす場合、風通しの良い環境を作ることが大切です。窓を開けて自然の風を取り入れたり、扇風機で空気を循環させると効果的です。ただし、暑い空気が外から入る場合は、エアコンを利用する方が良いでしょう。

2. 水分補給

常に新鮮な水を用意

- 犬や猫がいつでもアクセスできるように、新鮮な水を常にたっぷりと用意しましょう。夏場は特に脱水症状を防ぐために、頻繁に水を取り替えて清潔な状態を保つことが大切です。

外出時の水分補給

- 散歩や外出時には、ペット用の水筒や折りたたみ式の水皿を持参し、こまめに水を飲ませるようにします。特に暑い日には短い時間の外出でも水分補給が不可欠です。

3. 散歩や運動は涼しい時間帯に

早朝や夕方に散歩

-

- 夏の散歩は、朝早くか夕方以降の涼しい時間帯に行いましょう。日中の高温時は熱中症のリスクが非常に高く、またアスファルトが熱くなるため、肉球が火傷する危険もあります。地面の温度を手で確認し、散歩中はペットの様子をこまめに観察しましょう。

無理な運動を避ける

- 高温多湿の環境での激しい運動は避けるべきです。短時間の散歩や軽い運動に留め、運動後は涼しい場所でしっかり休ませましょう。

4. 冷却グッズを活用

冷却マットや冷却ベスト

- 市販の冷却マットや冷却ベストは、犬や猫が体を冷やすために非常に有効です。これらを用意して、室内や外出先でペットが涼を取れるようにしましょう。

保冷剤や冷たいタオル

- 保冷剤や冷たいタオルをタオルで包んで、ペットの体に当てて体温を下げるのも効果的です。ただし、直接肌に当てすぎると凍傷の危険があるため、タオルや布でしっかり包んでから使用してください。

5. 車内での放置は絶対に避ける

- 車内は短時間でも非常に高温になるため、絶対に犬や猫を車内に放置しないでください。窓を少し開けても温度は急上昇し、わずか数分で熱中症の危険にさらされます。

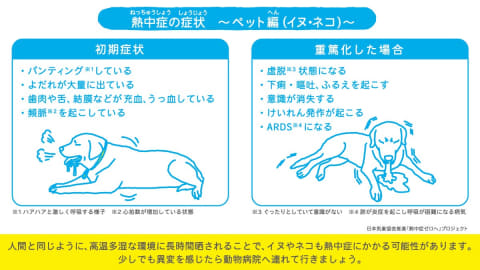

6. 熱中症の初期症状に気づく

主な症状

- 激しいパンティング(呼吸が荒い)

- よだれが多く出る

- ぐったりして動かない

- 口の中が赤くなる

- 嘔吐や下痢

これらの症状が見られた場合は、すぐに涼しい場所に移動させ、体を冷やしながら水を少しずつ与え、早急に動物病院に連れて行くことが大切です。

冬の熱中症対策

冬は気温が低い季節ですが、室内の暖房の使いすぎによって犬や猫が熱中症になることがあります。特に換気が不十分な環境や湿度管理ができていない場合、冬でも熱中症の危険性があります。以下では、冬に気をつけるべきポイントを紹介します。

1. 室内温度の適切な管理

室温は25℃以下をキープ

- 冬の寒さからペットを守るために暖房を使うことが多いですが、室内温度が高くなりすぎると熱中症のリスクが高まります。犬や猫は人間よりも暑さに敏感なため、室温は15℃〜20℃程度が適温とされています。温度計を使って、定期的に室内の温度をチェックすることが大切です。

自分で涼しい場所を選べる環境を作る

- ペットが自分で温度を調節できるよう、暖かい場所と涼しい場所を用意しましょう。ペットが寒いと感じた時に暖房に近づきすぎないよう、温度管理がしやすい環境を整えることが重要です。

2. 湿度の管理

湿度40~60%を目安に

- 冬の暖房で室内が乾燥すると、ペットの呼吸器や皮膚に負担がかかることがあります。犬や猫も乾燥した空気に弱く、脱水状態になりやすいため、**湿度を40~60%**に保つことが理想的です。加湿器を使って適切な湿度を維持し、空気の乾燥を防ぎましょう。

湿度が低すぎると脱水症状のリスクが増す

- 乾燥した環境では、犬や猫の体内の水分が失われやすくなります。適切な湿度を保つことで、ペットの体温調整もスムーズに行えます。

3. こまめな換気

新鮮な空気を入れ替える

- 暖房を使っていると、ついつい部屋を閉め切りがちですが、こまめな換気が重要です。部屋の空気がこもると、温度が上がりすぎたり、湿度が不安定になることがあります。定期的に窓を開けて空気を入れ替え、室内環境を適切に保ちましょう。

4. 暖房器具の使用に注意

ペットが暖房に近づきすぎないように

- ストーブやヒーターなどの暖房器具は、犬や猫が近づきすぎると体温が急上昇してしまうことがあります。ペットが安全に過ごせるように、暖房器具から十分な距離を確保し、温度が上がりすぎないように注意しましょう。

ホットカーペットや電気毛布の使用は適切に

- ペット用のホットカーペットや電気毛布を使用する場合は、温度が高くなりすぎないように調整しましょう。長時間同じ場所で過ごすと、体温が上がりすぎる危険があるため、自動で温度が調節できるものや、タイマー機能が付いたものを使用すると良いでしょう。

「高齢犬猫の冬の暖房器具・ホットカーペット使用時の注意点」についてこちらで詳しくせつめいしています。

5. 水分補給を忘れない

冬でもこまめに水分補給

- 暖房で室内が乾燥するため、犬や猫も脱水症状を起こしやすくなります。冬でも新鮮な水を十分に用意し、こまめに水分補給を促すことが大切です。特に猫は水を飲む量が少ないことがあるため、ウェットフードを与えることで水分を補うのも有効です。

6. 熱中症の兆候に注意

冬でも熱中症のリスクあり

- 冬でも犬や猫が熱中症になる可能性があります。以下のような症状が見られた場合は、すぐに対処が必要です。

熱中症の主な症状

- 激しいあえぎ(パンティング)

- ぐったりして動かない

- 呼吸が速くなる、または苦しそうにする

- 体が熱く感じる

- 嘔吐や下痢

これらの症状が現れた場合は、ペットをすぐに涼しい場所に移し、体を冷やしながら水を少しずつ与え、すぐに動物病院に連れて行ってください。

合わせて読んで欲しいページ「冬でも注意!ペットがかかる「冬場の熱中症」とは?」

犬猫の熱中症対策:夏と冬のQ&A

Q1. 犬や猫が熱中症になるのは夏だけですか?

A: 熱中症は主に夏に起こりやすいですが、冬でも注意が必要です。暖房が効きすぎた室内や、換気が十分でない場所では冬でも熱中症が発生することがあります。特に体温調整が難しい子犬や子猫、老齢のペットには注意が必要です。

Q2. 夏に犬や猫の散歩をする際、気をつけるべき時間帯はありますか?

A: はい、夏の散歩は朝早くか夕方以降、涼しい時間帯に行うのが理想です。アスファルトは日中に非常に熱くなるため、肉球を火傷する危険もあります。地面を手で触って確認し、散歩中もペットの様子をこまめにチェックしましょう。

Q3. 室内での熱中症対策として、何をすれば良いですか?

A: 室内での熱中症対策として、以下のポイントに気をつけましょう:

- 涼しい場所の確保: エアコンや扇風機を使い、室温を適切に保ちましょう。ペットが涼しい場所で休めるよう、日陰や風通しの良い場所を提供します。

- 水分補給: 常に新鮮な水をたっぷりと用意し、すぐに飲めるようにしましょう。

- 冷却グッズ: 冷却マットや冷却ベストなど、ペット用のクールグッズを活用するのも効果的です。

Q4. 猫はあまり水を飲まないのですが、夏の水分補給対策はどうすれば良いですか?

A: 猫は水を飲む量が少ない傾向にあるため、水分補給が重要です。以下の方法を試してみてください:

- ウェットフードを与える: ウェットフードには水分が含まれているため、乾燥したキャットフードより水分補給に役立ちます。

- 水を置く場所を工夫する: 複数の場所に水を置いたり、流れる水を好む猫にはペット用のウォーターファウンテンを利用すると飲む意欲が高まることがあります。

Q5. 冬の暖房使用時、熱中症にならないための注意点はありますか?

A: 冬場に暖房を使用する際、部屋が過剰に暖かくならないよう注意が必要です。以下の点を確認しましょう:

- 温度管理: 室温を25℃以下に保つことを目安にしましょう。特に犬猫は、暑くなりすぎると体温が上昇して熱中症になる危険があります。

- 湿度調整: 暖房で乾燥しがちな室内は、湿度が低下すると呼吸器に負担をかけることも。加湿器などを使って、適度な湿度(40~60%)を保ちましょう。

Q6. 熱中症の初期症状は何ですか?

A: 犬や猫が熱中症になった場合、以下のような初期症状が見られることがあります:

- 激しいあえぎや呼吸が速い

- 大量のよだれや口の中が赤くなる

- ぐったりして動かない、反応が鈍くなる

- 嘔吐や下痢

これらの症状が見られたら、すぐに涼しい場所に移動し、体を冷やしながら水を少しずつ与え、早急に動物病院に連れて行きましょう。

Q7. 熱中症を予防するための一般的なアドバイスは?

A: 予防が最も重要です。以下を心がけてください:

-

- 暑い日は外出を控える: 特に真夏や日中の高温時間帯は無理に外出しないようにしましょう。

- 冷房を適切に使う: 室内の温度を快適に保ち、適切な換気を心がけましょう。

- ペットの体調を定期的に確認する: 特に高齢や持病のあるペットは体調が変わりやすいため、日常的な観察が大切です。

公開日:

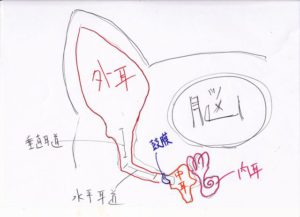

犬の外耳炎:原因と予防、早期対策が重要

犬の外耳炎の原因はさまざまな要因によって引き起こされます。外耳炎は耳の外側の部分(外耳道)が炎症を起こす病気で、原因を正しく特定することが、治療の成功に大切です。以下に代表的な原因を説明します。

こんな症状があれば注意!!

・耳をよくかいたり、頭を振る

・耳から変な臭いがする

・耳が赤くなっている

・耳垢が増えたり、黒っぽい耳垢が出る

・耳を触られるのを嫌がる

1. アレルギー

アレルギーは外耳炎の主要な原因の一つです。以下のようなアレルギーが影響します。

- 食物アレルギー: 特定の食品に対するアレルギー反応が皮膚に現れ、外耳炎を引き起こすことがあります。

- 環境アレルギー: 花粉、ハウスダスト、カビなどに対するアレルギー反応が、耳の炎症を引き起こす場合があります。

2. 耳の構造

犬種によって耳の形状が異なり、一部の犬種では耳が垂れているため、耳の中が湿りやすく、通気性が悪くなることがあります。このため、細菌や真菌が繁殖しやすく、外耳炎が発生しやすくなります。例えば、コッカースパニエルやゴールデンレトリバーなどの犬種は外耳炎になりやすいです。

詳しくは「犬の耳の役割と健康管理」で説明しています。

3. 耳ダニ

耳ダニ(オトダス・シノティス)は外耳炎の原因の一つです。特に若い犬に多く見られ、耳の中でダニが繁殖し、強い痒みや炎症を引き起こします。黒い耳垢が特徴です。

詳しくは「耳ダニ」で説明しています。

4. 細菌・真菌感染

細菌や真菌(特にマラセチアという真菌)が耳の中で増殖することが外耳炎の直接的な原因になります。湿気が多い環境や、耳の中が汚れている状態では、これらの病原体が繁殖しやすくなります。

詳しくは「マラセチア」で説明しています。

5. 外傷

耳の中を引っ掻いたり、異物(草の種や小さなゴミなど)が耳に入ることで外傷が起こり、それがきっかけで外耳炎になることがあります。耳を強くこすったり、掻く行為が外耳の組織を傷つけ、炎症を引き起こすこともあります。

6. ホルモン異常

ホルモンバランスの異常(例:甲状腺機能低下症やクッシング症候群など)が外耳炎の原因になることがあります。これらの基礎疾患により、皮膚のバリア機能が低下し、感染や炎症が起こりやすくなります。

7. その他の要因

- 免疫力の低下: ストレスや老齢などによって免疫力が低下すると、外耳炎にかかりやすくなります。

- 耳の不適切なケア: 耳の掃除を怠ったり、逆に頻繁に掃除をしすぎて耳のバリアを傷つけることも原因となることがあります。

公開日:

犬猫の皮膚炎・皮膚疾患ガイド:種類・治療法・予防策と飼い主が知っておきたいQ&A

1. はじめに

犬や猫にとって、皮膚は外部からの刺激を防ぐ大切な防御機能を持っていますが、皮膚トラブルは多くのペットに見られる一般的な問題です。早期の発見と適切な治療がペットの健康を守るために重要です。

2. 皮膚炎・皮膚疾患の種類

Ⅰ. アレルギー性皮膚炎

概要: 食物アレルギーや環境アレルゲン(花粉、ほこり、ダニなど)が原因で引き起こされる皮膚炎。

症状: かゆみ、発疹、赤み、湿疹、脱毛。

詳しくは「アレルギー性皮膚炎」について説明しています。

Ⅱ.寄生虫性皮膚炎

症状: 強いかゆみ、かきむしりによる皮膚の傷、赤み。

詳しくは「ノミアレルギー性皮膚炎」にて説明しています。

Ⅲ. 真菌性皮膚疾患(リングワーム)

概要: カビや真菌が原因で、特に湿気の多い環境で発生しやすい。

症状: 円形の脱毛部、皮膚のかさぶた、かゆみ。

詳しくは「ワンちゃん・ネコちゃんの皮膚トラブル、真菌感染が原因かも?見逃しがちな症状と対策」にて説明しています。

Ⅳ. 脂漏症

概要: 皮脂の分泌過多によって皮膚がベタつく疾患。

症状: ベタついた皮膚、臭い、フケ。

詳しくは「脂漏症の早期発見とケア方法:治療期間・予防・飼い主向けQ&A」にて説明しています。

3. 皮膚疾患の治療方法

Ⅰ. アレルギー性皮膚炎の治療

治療法: アレルゲンの特定と除去、抗ヒスタミン薬やステロイドの投与、低アレルゲン食の導入。

注意点: アレルゲンを完全に避けるのは難しいため、定期的なケアが必要です。

Ⅱ. 寄生虫性皮膚炎の治療

治療法: ノミ・ダニ駆除薬の使用、ペットの環境の清掃、予防薬の継続使用。

注意点: 寄生虫の再発を防ぐために、定期的な予防薬の投与が重要です。

Ⅲ. 真菌性皮膚疾患の治療

治療法: 抗真菌薬の塗布や内服、環境の消毒。

注意点: 感染力が強いため、他のペットや人への感染に注意が必要です。

Ⅳ. 脂漏症の治療

治療法: 特殊シャンプーの使用、食事療法、必要に応じて薬の投与。

注意点: 根本的な原因の治療が必要な場合が多いです。

4. 予防方法と日常ケア

Ⅰ. 皮膚の清潔を保つ:

定期的なブラッシングやシャンプーで皮膚を清潔に保ち、皮脂の分泌をコントロールします。ペットの皮膚に合ったシャンプーを使用することが大切です。

Ⅱ. 寄生虫予防:

ノミ・ダニ予防薬を定期的に使用し、寄生虫から守ります。また、ペットの生活環境も清潔に保ち、寝具やおもちゃの定期的な洗浄も行いましょう。

Ⅲ. バランスの取れた食事:

栄養バランスの取れた食事は、健康な皮膚を維持するために不可欠です。特に、オメガ3脂肪酸やビタミンEなどの栄養素が含まれた食事は皮膚を健康に保つのに役立ちます。

Ⅳ. ストレスを減らす:

ストレスは皮膚トラブルの原因になることがあるため、十分な運動や快適な環境を整え、ストレスの軽減に努めましょう。

5. よくある質問(Q&A)

Q1: 犬がよく体をかきむしっているのですが、どうすれば良いですか?

A: かゆみの原因はアレルギーや寄生虫、真菌などさまざまです。まずは動物病院で診断を受け、原因に応じた治療を行うことが大切です。

Q2: 猫の皮膚に赤い発疹が出ていますが、どうしたら良いですか?

A: 赤い発疹はアレルギー性皮膚炎や接触性皮膚炎の可能性があります。早めに動物病院で診察を受け、適切な治療を行いましょう。

Q3: ペットにノミが付いているのを見つけたらどうすれば良いですか?

A: まずは、ペットにノミ駆除薬を使用し、家の中の掃除も徹底的に行いましょう。ノミは環境中にも卵や幼虫が存在するため、再発防止のために継続的な予防が重要です。

Q4: 犬の皮膚がべたついて臭いがするのですが、どう対処すれば良いですか?

A: 脂漏症の可能性があります。適切なシャンプーや食事管理、必要であれば薬物治療を行うことで改善が見込めます。動物病院での診察をお勧めします。

6. アドバイスコーナー:日常生活でできる皮膚トラブルの対策

Ⅰ. 日常的なブラッシング:

定期的にブラッシングを行うことで、抜け毛やフケを取り除き、皮膚の通気を良くします。これにより、毛玉ができるのを防ぎ、皮膚トラブルを予防します。

Ⅱ. 環境の清潔保持:

ペットの寝床や居住スペースの清掃を定期的に行い、皮膚への刺激を最小限に抑えます。特にノミやダニの発生を防ぐため、掃除機や洗浄を徹底しましょう。

Ⅲ. 皮膚に優しいシャンプーを選ぶ:

ペット専用のシャンプーを使用し、人間用の製品は避けましょう。ペットの皮膚に合ったシャンプーを選び、敏感肌用やアレルギー対応のものを選ぶと良いです。

Ⅳ. 病院での定期的なチェックアップ:

定期的に動物病院で健康診断を受け、皮膚トラブルの早期発見に努めます。早期発見によって治療が早く進み、重症化を防ぐことができます。

まとめ:

犬や猫の皮膚炎や皮膚疾患は一般的な問題ですが、予防と適切なケアで改善や予防が可能です。飼い主が早期に症状に気づき、適切な治療を行うことで、ペットの健康と快適な生活を守ることができます。日常のケアと定期的な獣医の診察で、ペットの皮膚トラブルを未然に防ぎましょう。

公開日:

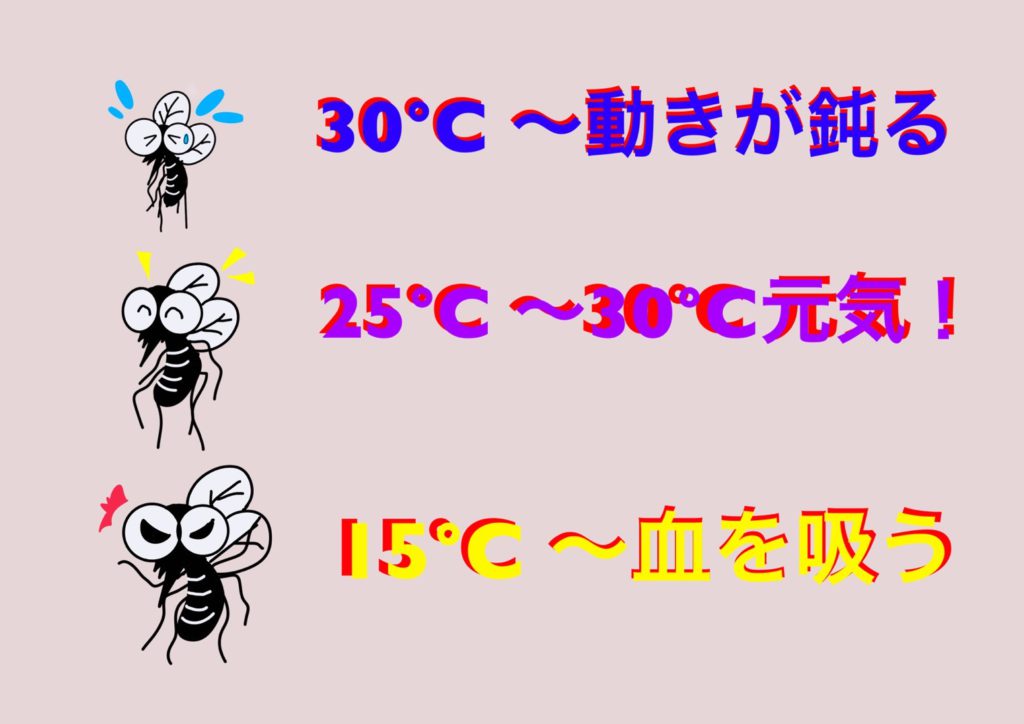

蚊が運ぶフィラリアのひみつ

犬を飼う上で欠かせないフィラリア予防

フィラリア症の予防は、犬を飼ううえで基本となる予防の一つです。毎年きちんと予防している飼い主さんも多いですが、中にはフィラリアについて不安や疑問を抱えている飼い主さんもいるかもしれません。

そこで、今回は飼い主さんからの相談内容を元にフィラリア予防について解説し、愛犬の健康を守るために必要な知識をお伝えしたいと思います。

📖目次

- 1. フィラリア症は予防できる!

- 2. フィラリア予防はいつから始めるの?

- 3. 予防薬を飲ませる前に、必ずフィラリア検査を

- 4. 愛犬に合った予防薬を選ぼう

- 5. 確実な予防を行うために

- 6. よくある問い合わせ

1. フィラリア症は予防できる!

まず、「フィラリア症」とは何かをご説明します。蚊が、フィラリアが寄生した犬からフィラリアの幼虫を運んできます。この感染した犬の血を吸った蚊が別の犬の血を吸うことでフィラリアに感染します。寄生虫であるフィラリアが犬の体内に侵入し、心臓や肺動脈寄生して悪影響を及ぼす病気です。特に重症化すると命に関わるため、毎年の予防が欠かせません。詳しくは【こちらの記事】でご確認ください。

🐱 猫のフィラリア症について

猫の場合、犬と違ってフィラリアが成虫にならず、肺や血管に小さなフィラリアが留まることが多いですが、それでも肺や血管に深刻なダメージを与えることがあります。「猫のフィラリア症」は犬よりも診断が難しく、症状が突然現れることもあります。最悪の場合、突然死につながることもあるため、予防が唯一の対策です。

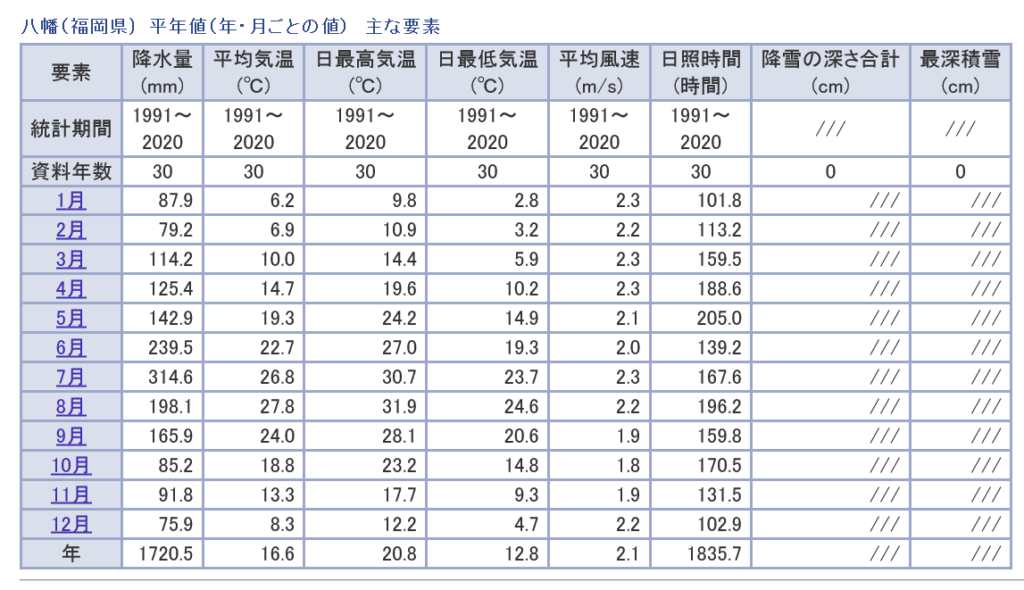

2. フィラリア予防はいつから始めるの?

福岡県ではフィラリアは蚊を媒介して感染するため、蚊の活動が始まる4月下旬~5月から予防を始め、12月まで毎月薬を与えることが一般的です。

🐱 猫の予防について

猫も犬と同様に、蚊の活動が始まる春から予防を開始するのが望ましいです。特に室内飼いの猫でも、蚊が家に入り込むことで感染する可能性があるため、室内飼いだから大丈夫とは言えません。

国土交通省 気象庁 >各種データ・資料 > 過去の気象データ検索 > 平均値(年・月ごとの値

最近では、1年を通して予防する「通年予防」が推奨されています。温暖化により蚊の活動期間が長くなっているため、通年予防を行うことで感染リスクをより確実に防ぐことができます。また、定期的に予防薬を飲ませる習慣ができるため、忘れにくくなるという利点もあります。

3. 予防薬を飲ませる前に、必ずフィラリア検査を

フィラリア予防薬は、日本では「要指示医薬品」というものに分類されており、獣医師の処方が必要です。もし、フィラリアに感染した状態でお薬を飲ませた場合、血液中のミクロフィラリアを殺すと同時に犬がショック状態に陥ったり、発熱したりすることがあります。そのため、予防を始める前にフィラリアに感染していないことを確認する検査が必要です。当院では「キャナイン-フィラリアキット(ささえあ製薬株式会社)」で簡単に検査ができ、結果は5〜10分程度で出ます。

🐱 猫は検査が難しい?

猫の場合、フィラリア検査は必須ではありません。なぜなら、猫は体内のフィラリア数が少なく、検査で陽性と判定されにくいためです。そのため、猫は検査なしで予防薬を使用することが多いですが、事前に獣医師と相談しましょう。

4. 愛犬・愛猫に合った予防薬を選ぼう

フィラリア予防薬にはいくつかの種類がありますので、愛犬の性格や体質に合ったものを選んであげましょう。

🐶 犬用の予防薬

- 錠剤タイプ: 好き嫌いがあるワンちゃんやアレルギーを持つワンちゃんにおすすめです。ご飯やおやつに混ぜてあげることで、飲ませやすくなります。

当院では、「ハートメクチン錠」を取り扱っています。

- チュアブルタイプ: おやつのような薬で、犬が好むミートフレーバーなので、簡単に与えることができます。ただし、食物アレルギーのあるワンちゃんは注意が必要なので、アレルギー体質がある場合は先生に伝えてください。

当院では、フィラリアに加えてノミ・マダニ・回虫なども一緒に予防できるオールインワンタイプの「シンパリカトリオ」と、フィラリア予防専用の「イベルメックPI」の2種類をご用意しています。

また、当院では取り扱っていませんが、以下の選択肢もあります。

- スポットオンタイプ: 薬を飲ませるのが難しいワンちゃんにおすすめです。毛を分けて皮膚に塗布し、同時にノミの予防もできます。

- 注射タイプ: 年に1回の注射で予防ができ、通年で確実に予防したい方におすすめです。

どの薬もフィラリア予防に対する効果は同じです。フィラリア症の予防薬は体内に入ったフィラリアの幼虫を駆除するものです。

🐱 猫用の予防薬

猫には「スポットオンタイプ」の予防薬が主流です。飲み薬よりも、首の後ろに塗るタイプが一般的です。

当院では、**「レボリューションプラス」「ネクスガードキャットコンボ」を取り扱っています。これらの薬はフィラリアだけでなく、ノミ・ダニ・内部寄生虫の予防も同時に行えます。

5. 確実な予防を行うために

月に一度、体重に合わせた適切な量の予防薬を飲ませることが大切です。もし薬を飲ませた後に嘔吐したり、体調に異常が出たりした場合は、すぐに相談してください。また「妊娠してるけど予防薬をあげてもいい?」「授乳中だけど予防薬をあげてもいいの?」など不安な点がある場合も相談してください。

6. よくある問い合わせ

Q1.フィラリアのお薬だけもらえますか?

フィラリアの薬を処方する前には、フィラリア感染の有無を確認するための検査が必要です。もし感染している場合、予防薬を投与すると逆に健康に害を及ぼす可能性があるため、まず検査を行った上で処方を行います。他の病院で検査を受けた結果があれば、その結果に基づいてお薬を処方します。

Q2.お薬を飲んだ後に、すぐ吐いてしまいました。

薬を飲んだ直後に吐いてしまった場合、でてきたものを再度飲ませていただければ大丈夫です。ただし、ばらばらに砕けた状態で吐いた場合は薬が十分に吸収されていない可能性があります。また数時間経ってから薬を吐いてしまった場合も。その場合、薬を再度投与することを検討する必要がありますが、自己判断で再度投与せず、必ず獣医師に相談してください。吐いてしまった原因や薬の種類によって対処法が異なるためです。

Q3.先月お薬を飲ませ忘れましたが、大丈夫ですか?

すぐに飲ませるようにお伝えしてます。ただし、2ヶ月もたっている場合は感染の可能性もあるので再、度検査をお願いしています。

Q4.子犬だけど検査は必要ですか?

蚊が出ていない時期に生まれた子犬の場合、はじめて予防する年は検査の必要はありません。ただし、翌年から検査が必要となってきます。

フィラリアは成虫になって幼虫を生むまでにおよそ6ヶ月を要します。そのため、蚊のいない冬季に生まれた犬であれば、初めての春の時点では、体内にフィラリアの成虫も大量の幼虫もいないと判断されるため。

その他ご質問があれば、ご相談ください!

Q5.猫もフィラリアに感染するの?

はい、感染します。猫は犬ほど多くのフィラリアが体内で成虫になりませんが、少数でも肺や血管に悪影響を及ぼします。

Q6.室内飼いの犬や猫もフィラリア予防が必要?

はい、室内飼いでもフィラリア予防は必要です。

🐶 室内飼いの犬の場合

犬が散歩に行く際に蚊に刺されるリスクがあります。また、家の窓や玄関の開閉時に蚊が入り込むこともあるため、完全にフィラリア感染を防ぐことは難しいです。

🐱 室内飼いの猫の場合

猫は外に出ないから大丈夫、と思われがちですが、家の中にも蚊は侵入します。特にマンションの高層階に住んでいる場合でも、エレベーターや玄関から蚊が入る可能性があります。猫の場合、フィラリアが少数でも肺や血管に深刻な影響を与え、突然死の原因になることもあるため、予防が特に重要です。

公開日:

犬猫の夏バテ予防対策~暑い季節を元気に過ごすためのポイント~

夏場は犬や猫が夏バテを起こしやすい時期です。夏ばての予防対策を紹介します。

1. 室内環境の管理

- 涼しい場所を提供:ペットが快適に過ごせるように、エアコンや扇風機を利用して室温を適切に保ちましょう。窓を閉めて日差しを遮り、直射日光が当たらない場所を提供することも重要です。

ペットの健康を守る!犬・猫・ハムスター・ウサギ・鳥に快適な温度と湿度は?

- 温度計を設置:室温が適切かどうか確認できるように、ペットが過ごす場所に温度計を置いて、常にチェックしましょう。

2. 水分補給

- 新鮮な水を常に提供:夏場は特に水分摂取が重要です。水飲み場を複数設け、頻繁に水を交換して、新鮮な水をいつでも飲めるようにします。

3. 散歩や運動の工夫

- 早朝や夕方に散歩:犬の散歩は気温が高くなる前の早朝や、涼しくなる夕方に行いましょう。アスファルトの温度が高い場合、肉球が火傷する恐れがあるので注意が必要です。散歩の際は保冷材などをタオルに包んで首に巻いてあげてください。

- 無理な運動を避ける:暑い時期には激しい運動は避け、室内での軽い遊びや涼しい場所での活動を心がけます。

4. 食事の工夫

- 軽めの食事:夏バテで食欲が落ちる場合、消化に良い軽めの食事やウェットフードを与えると良いでしょう。また、1日量を少量ずつに分けて回数を多く与えるのも一つの方法です。

- 冷たいおやつ:暑い日に冷たいおやつなどを与えて、体を内側から冷やすことも効果的です。

- 少量でも栄養補給が出来る食事:食欲が落ちてきたなと思うときは、栄養価の高い缶詰をあげてください。

※塩分の高いものや人が食べているものをあげないようにしましょう。

5. 被毛のケア

- 定期的なブラッシング:被毛を整え、余分な毛を取り除くことで、通気性が良くなり体温を調整しやすくなります。

- 短くカット:犬の場合、夏の間は毛を短めにカットするのも一つの方法です。ただし、猫の場合はあまり短くしすぎない方が良いです。被毛は体温調節の役割も果たしているため、慎重に行いましょう。

6. 熱中症の予防

注意サインを見逃さない:犬や猫が過度にパンティング(口を開けて呼吸をする)、よだれを垂らす、ぐったりしている、動きたがらないなどの症状を示した場合、すぐに涼しい場所に移し、場合によっては水をかけて体を冷やし、早めにかかりつけの獣医師に相談してください。

参照:日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト

公開日:

除去食試験

除去食試験は、犬や猫に食物アレルギーが疑われる場合に行う、アレルギー原因となる食材を特定するための食事療法です。以下に除去食試験の目的や手順、注意点を詳しく説明します。

1. 除去食試験の目的

- 食物アレルギーを引き起こしている特定の食材(主にタンパク質や炭水化物源)を特定し、アレルギー症状を緩和するために行います。

- 犬や猫がかゆみや皮膚炎、消化不良(嘔吐や下痢)などを引き起こしている場合、原因となる食材を排除し、症状が改善するかを確認します。

2. 除去食試験の手順

1. 低アレルゲンフードの導入(除去食の選定)

-

新しいタンパク質源と炭水化物源を使用した除去食を与えます。理想的には、ペットがこれまでに食べたことがない食材を選びます。これにより、食物アレルギーの原因となっている可能性のある食材を排除することができます。

例:

- タンパク質: 魚、鹿肉、カンガルー肉などの新奇タンパク質

- 炭水化物: ジャガイモ、サツマイモ、豆類など

療法食(低アレルゲンフード):

- 獣医師が推奨するアレルギー対応のフード(加水分解タンパクフードなど)も有効です。加水分解されたタンパク質は、体がアレルギー反応を起こしにくい構造に分解されています。

2. 試験期間の継続

-

除去食試験の期間は8~12週間が一般的です。この期間中、犬や猫に除去食のみを与え、他の食べ物やおやつ、ビタミンサプリメントなどは避けます。これにより、特定の食材がアレルギーの原因であるかどうかを確実に確認します。

注意点:

- 試験期間中は、テーブルフードやおやつ、食材が混ざっていないか注意します。少量でもアレルゲンが摂取されると、試験結果に影響を与える可能性があります。

3. 症状の観察

- 試験中、ペットの皮膚のかゆみや発疹、消化器症状が改善するかどうかを注意深く観察します。除去食によって症状が改善されれば、アレルギーの原因が食物であることが強く示唆されます。

3. 再挑戦試験(挑発試験)

除去食試験の期間中に症状が改善された場合、次に行うのが再挑戦試験です。これは、以前に食べていた食材を再度与え、アレルギー反応が再発するかを確認するステップです。

1. 再挑戦の実施

- アレルギーが疑われる食材を一つずつ少量ずつ与え、症状が再発するかどうか確認します。

- 1つの食材を追加して1~2週間観察し、アレルギー症状が再発するかをチェックします。

2. アレルギー食材の特定

- もし特定の食材で症状が再発した場合、その食材がアレルギーの原因である可能性が高いです。再発が見られなければ、別の食材で再挑戦を行います。

3. 継続的な食事管理

- アレルギーの原因食材が特定された場合、その食材を排除した食事管理を続けることで、アレルギー症状を長期的にコントロールすることができます。

4. 注意点と対策

1. 必ず獣医師の指導のもとで行う

- 除去食試験は獣医師の指導に従って行うことが重要です。栄養バランスを考慮し、適切なフードを選ぶ必要があります。除去食のみで栄養が偏ることを防ぐために、栄養素が豊富な低アレルゲンフードを選びましょう。

2. 試験期間中は一貫性を保つ

- 他のフードやおやつを与えることは試験の結果に影響を与えます。家族全員で協力し、食べ物の管理を徹底しましょう。

3. 長期間にわたるケア

- 食物アレルギーが特定されれば、その食材を避ける食生活を続けることがペットの健康を守るために重要です。再発防止のため、常にアレルギーに配慮したフードを与えましょう。

5. 除去食試験の成功例

-

皮膚のかゆみや炎症が軽減:

除去食試験を行うと、多くの場合で皮膚のかゆみや赤み、発疹が改善されます。特に食物アレルギーが原因である場合、症状の変化は目に見えて現れやすいです。 -

消化器症状の改善:

嘔吐や下痢が止まるなど、消化不良が改善されることが確認されることも多いです。

まとめ

除去食試験は、犬や猫の食物アレルギーを特定するための効果的な方法であり、正確な診断には8~12週間かかります。試験の成功には、食事の一貫性と慎重な観察が重要です。アレルゲンが特定されれば、その食材を避けることでペットの健康を改善し、アレルギー症状の再発を防ぐことが可能です。

公開日:

アレルギー性皮膚炎

目次

- 1. アレルギー性皮膚炎とは?

- 2. アレルギー性皮膚炎の原因

- 3. アレルギー性皮膚炎の治療方法

- 4. 治療期間

- 5.アレルギー性皮膚炎の予防方法

- 6. アレルギー性皮膚炎に関する注意点と対策

- 7. よくある質問(Q&A)

1. アレルギー性皮膚炎とは?

概要

アレルギー性皮膚炎は、犬や猫が特定のアレルゲン(環境、食物、寄生虫など)に対して過敏に反応し、皮膚にかゆみや炎症を引き起こす疾患です。長期間にわたって症状が続くことがあり、慢性的な皮膚トラブルの原因となることもあります。

-

主なアレルゲン:

- 環境: 花粉、ホコリ、カビ、ダニなど。

- 食物: 特定のタンパク質(鶏肉、牛肉など)や穀物。

- 寄生虫: ノミやダニによる唾液が原因となることもあります(ノミアレルギー性皮膚炎)。

2. アレルギー性皮膚炎の原因

1. 環境アレルゲン:

-

- 空気中の花粉やカビ、ハウスダストなどが原因となり、季節によって症状が現れることがあります。

- 症状: かゆみ、脱毛、発疹、耳の炎症など。

「環境アレルゲン 起こりやすい時期」についてはこちらで詳しく説明しています。

2. 食物アレルゲン:

- 特定の食材(例:鶏肉、小麦、牛肉など)にアレルギーを持つ場合、かゆみを伴う皮膚炎を引き起こすことがあります。

- 症状: 消化不良、嘔吐、下痢、かゆみ、発疹。

3. 寄生虫:

- ノミやダニ、ミミダニが柴犬の皮膚に寄生すると、唾液や排泄物が原因で強いかゆみを引き起こします。

- 症状: 強いかゆみ、噛むように体を掻く、かさぶたや赤い斑点が出ることが多いです。

3. アレルギー性皮膚炎の治療方法

1. 原因の特定:

- 血液検査(アレルゲンの検査): 環境や食物のアレルゲンを特定するための検査を行い、どのアレルゲンに反応しているかを確認します。

当院では動物アレルギー検査株式会社に検査依頼をしています。

2. 食事療法:

- 食物アレルギーが疑われる場合、アレルギー対応の食事(低アレルゲン食)を使用し、問題のある食材を排除する「除去食試験」を行います。効果があれば、そのまま特定のフードを継続します。

3. 投薬治療:

-

ステロイド(コルチコステロイド)

-

概要:

ステロイドは、強力な抗炎症作用があり、アレルギーによるかゆみや炎症を迅速に緩和します。重度のアレルギー症状や急性の症状がある場合に使用されることが多いです。 -

使用目的:

急性のアレルギー反応や、アトピー性皮膚炎のような慢性的な症状に使用されます。通常は短期間の使用を目的とし、症状が落ち着いたら他の治療法に切り替えます。 -

代表的な薬:

- プレドニゾロン

- デキサメタゾン

-

注意点:

長期使用は副作用のリスクが高くなります。副作用には、体重増加、免疫抑制、糖尿病のリスク増加、脱毛、感染症の増加などがあります。そのため、短期間の使用が推奨されます。

-

ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬

-

概要:

アレルギーによるかゆみを引き起こすシグナル伝達をブロックする薬で、新しい治療法の一つです。ステロイドや抗ヒスタミン薬に代わる治療法として注目されています。 -

使用目的:

主にアトピー性皮膚炎に対して使用され、かゆみや炎症を抑えるために使用されます。 -

代表的な薬:

- オクラシチニブ(アポキル)

アトピー性皮膚炎やその他のアレルギーに関連するかゆみの治療に用いられ、比較的副作用が少ないとされています。

- オクラシチニブ(アポキル)

-

注意点:

効果が早く現れるため、急性のかゆみ症状に適しています。ただし、免疫抑制作用があるため、長期使用によるリスクには注意が必要です。

4. 治療期間

アレルギー性皮膚炎の治療期間は、症状の重さや原因、治療方法によって異なります。一般的に、アレルギー性皮膚炎は慢性的な疾患であり、完全に治すことは難しい場合が多く、長期的な治療・管理が必要です。

Ⅰ. アレルゲンの特定と初期治療(数週間~数か月)

- アレルゲンの特定:

環境アレルゲンや食物アレルゲンが原因の場合、アレルゲンテストや除去食試験を通じて原因を特定するまでに数週間から数か月かかることがあります。- 除去食試験: 食物アレルギーが疑われる場合、低アレルゲン食を与えてアレルギーの改善を確認する期間は8~12週間が一般的です。

- 症状の緩和:

初期治療では、かゆみや炎症を抑えるために抗ヒスタミン薬やステロイドなどが使用され、効果は数日から1週間程度で現れることが多いです。ただし、ステロイドは長期使用が推奨されないため、短期間の使用に留め、他の治療法に移行します。

Ⅱ. 慢性症状の管理(数か月~数年)

-

慢性のアレルギー症状:

アトピー性皮膚炎などの慢性アレルギーの場合、かゆみや炎症を管理するための長期的な治療が必要です。この期間は数か月から数年に及び、継続的なケアが求められます。 -

免疫抑制剤やJAK阻害薬:

免疫抑制剤(シクロスポリン)やJAK阻害薬(アポキル)は、長期的な治療に使用され、効果が現れるまでに数週間かかることがあります。これらの薬は、症状がコントロールできるまで継続的に投与されることが多いです。 -

アレルゲン免疫療法:

アレルゲン免疫療法は、少量のアレルゲンを体内に投与して免疫反応を調整する治療法です。効果が現れるまでに6か月から1年以上かかることがありますが、長期的にアレルギー反応を軽減することが期待できます。治療は3~5年にわたって行われることが多いです。

Ⅲ. 再発予防とメンテナンス(継続的)

-

予防策:

アレルギー性皮膚炎は再発しやすいため、予防策として低アレルゲン食の継続や環境アレルゲンの管理が重要です。定期的な獣医師の診察や皮膚ケアを行うことで、症状を軽減し、再発を防ぎます。 -

メンテナンス:

食事療法や予防薬、保湿シャンプーなどを用いたスキンケアを継続的に行うことで、皮膚の健康を維持し、再発のリスクを減らします。このケアはペットの一生を通して行う必要があります。

Ⅳ. 治療期間の目安まとめ

- 短期的な緩和: 数日~数週間(抗ヒスタミン薬、ステロイド)

- アレルゲン特定: 数週間~数か月(アレルゲンテスト、除去食試験)

- 慢性症状の管理: 数か月~数年(免疫抑制剤、JAK阻害薬、アレルゲン免疫療法)

- 予防とメンテナンス: 継続的(食事療法、環境管理、スキンケア)

アレルギー性皮膚炎の治療は、短期的に症状を和らげることができるものの、長期的な管理が必要です。治療期間は、個々のペットの状態やアレルゲンの特定、使用する薬や治療法によって異なりますが、基本的には継続的なケアが重要となります。

5.アレルギー性皮膚炎の予防方法

1. 環境アレルゲンの管理:

- ペットが過ごす場所を定期的に掃除し、ホコリやカビを減らすことが大切です。エアフィルターや除湿器を使って環境を整えることも効果的です。

2. 食事管理:

- アレルギーの原因となる食材を排除し、低アレルゲンフードを与えましょう。新しいフードを与える際は、少量ずつ様子を見ながら導入することが大切です。

3. 寄生虫予防:

-

- ノミやダニを予防するために、定期的に駆虫薬を使用しましょう。ペットが外出する場合は、特に注意が必要です。

6. アレルギー性皮膚炎に関する注意点と対策

1. 自己判断での治療は避ける:

- アレルギーの症状は似た疾患と間違いやすいため、獣医師による正確な診断を受けましょう。適切な治療を行わないと、症状が悪化する恐れがあります。

2. 長期的なケアが必要:

- アレルギー性皮膚炎は慢性的な疾患で、完全に治すことは難しい場合があります。継続的な管理とケアが重要です。

3. 症状の悪化に注意:

- かゆみが強くなったり、皮膚が傷ついてしまった場合は、すぐに獣医師に相談してください。二次感染のリスクが高まります。

7. よくある質問(Q&A)

Q1: 犬が特定の季節になるとよくかゆがります。これはアレルギーですか?

A: 可能性があります。季節性アレルギー(花粉やダニ)が原因の場合、特定の時期に症状が出ることがあります。動物病院でアレルゲンの検査を受け、対策を講じることが推奨されます。

Q2: 食物アレルギーの治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

A: 除去食試験は通常8~12週間かかります。この期間に、アレルギー症状が改善されるかを確認します。効果が見られた場合、その食事を継続します。

Q3: アレルギー性皮膚炎は完治しますか?

A: 完治は難しい場合が多いですが、適切な治療と予防で症状をコントロールすることができます。長期的な管理が重要です。

Q4: ペットに薬を長期間与えても大丈夫ですか?

A: ステロイドなどの薬は長期使用による副作用のリスクがあるため、獣医師の指導のもと、短期間で使用することが一般的です。必要に応じて、免疫療法や他の治療法に移行することが推奨されます。

まとめ:

アレルギー性皮膚炎は、環境や食物など多くの要因によって引き起こされます。飼い主がアレルゲンの特定を行い、適切な治療やケアを継続することで、ペットの症状をコントロールすることが可能です。症状が見られたら、早めに動物病院で診断を受け、適切な対策を講じることが大切です。 -

公開日:

犬猫の真菌症対策:効果的な環境消毒と家庭ケアの方法

真菌症(例:皮膚糸状菌症)に感染した犬や猫がいる環境の消毒は、再感染や他の動物・人への感染拡大を防ぐために非常に重要です。真菌の胞子は環境中に残りやすく、長期間生存することがあるため、効果的な消毒が必要です。以下は、環境消毒のポイントと手順です。

1. 効果的な消毒剤の選択

真菌の胞子は頑丈なため、適切な消毒剤を選ぶことが大切です。以下の消毒剤が真菌に効果的です。

- 次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤):真菌胞子に対して非常に効果的です。0.1~0.5%に希釈したものを使用します。

- 過酸化水素:強力な酸化作用を持ち、真菌胞子の殺菌に有効です。

- アルコール(70%以上の濃度):アルコールも一定の効果があるものの、次亜塩素酸ナトリウムや過酸化水素ほどの持続的な効果は期待できません。

次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)についてはこちらで詳しく説明しています

2. 環境消毒の手順

Ⅰ. ペットの生活スペースの清掃

ペットが普段過ごす場所、特に毛や皮膚が接触するエリアを重点的に掃除し、その後消毒を行います。

- 床や家具:カーペット、ソファ、ペットのベッドなどは真菌胞子がたまりやすい場所です。カーペットや布製の家具は掃除機をかけた後、スチームクリーナーを使用するか、可能であれば洗濯や消毒を行います。

- 硬い表面:フローリングやタイル、壁、ケージなどは、次亜塩素酸ナトリウムでしっかり拭き取り消毒します。溶液をスプレーするか、布に染み込ませて拭き取ります。

Ⅱ. 洗濯と消毒

ペットの寝具、毛布、タオルなどは、真菌胞子が付着しやすいので、熱湯での洗濯と漂白剤の使用が効果的です。

- 高温洗濯:できれば60度以上の温度で洗濯することで、真菌胞子を殺菌できます。

- 漂白剤の使用:次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)が使用可能な布製品には、漂白剤を使って洗濯を行い、真菌胞子を除去します。

Ⅲ. 頻繁な掃除

ペットが接触した場所の掃除は、少なくとも1日1回行うことが望ましいです。掃除機を使用する際は、真菌胞子が再び空気中に舞わないよう、フィルター付きの掃除機を使用するか、袋を毎回交換するようにします。

Ⅳ. 換気の確保

湿気の多い環境は真菌が繁殖しやすいため、室内の湿度管理を徹底しましょう。定期的な換気を行い、湿度が高くならないように調整します。特に梅雨や冬季には除湿機を使用することも効果的です。

3. 消毒の注意点

- 適切な濃度で消毒剤を使用:次亜塩素酸ナトリウムを使う場合は、濃度が高すぎると人体やペットに有害です。0.1~0.5%の濃度で希釈して使用します。

- 保護具の着用:消毒剤を扱う際には、手袋やマスクを着用して、皮膚や呼吸器を守ることが重要です。

- ペットの健康に配慮:消毒剤はペットに直接使わないようにし、消毒後のエリアにペットが触れる前に完全に乾かすようにしましょう。乾燥が不十分だと、ペットの皮膚に刺激を与える可能性があります。

4. 特に気をつけるエリア

- ペットの寝床やケージ:頻繁に真菌胞子が付着する場所なので、日常的に洗浄と消毒を行います。

- ペットのトイレエリア:湿度が高くなる場所で真菌が繁殖しやすいので、こまめに清掃と消毒を行います。

- おもちゃや食器:おもちゃや食器も消毒しますが、食器にはアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを使用せず、熱湯消毒が安全です。

公開日:

犬猫の真菌症対策:次亜塩素酸ナトリウムを使った効果的な消毒方法と注意点

次亜塩素酸ナトリウムは、犬や猫が感染した真菌症(例えば皮膚糸状菌症)の消毒に効果的です。真菌の胞子は環境中に広がりやすく、清潔な環境を保つための消毒が重要です。以下は、次亜塩素酸ナトリウムを使用した消毒方法に関するガイドです。

1. 次亜塩素酸ナトリウムの濃度

真菌を効果的に除去するには、次亜塩素酸ナトリウムを適切な濃度で使用することが重要です。一般的には、0.1~0.5%の濃度が推奨されます。

- 家庭用の漂白剤を使用する場合、通常は約5~6%の濃度で販売されています。これを水で10倍程度に希釈して使うことで、0.5%の溶液を作ることができます。

2. 使用方法

次亜塩素酸ナトリウムを使って消毒する際には、次の手順を守ると良いでしょう:

- 表面の清掃:まず、ペットが触れた場所や物品をしっかりと洗浄して汚れを落とします。次亜塩素酸ナトリウムは、汚れが残っていると効果が弱まる可能性があるため、事前に洗剤を使って掃除を行います。

- 次亜塩素酸ナトリウムでの消毒:洗浄後、希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液をスプレーするか、布に浸して拭き取ります。

- 十分な時間の接触:真菌胞子をしっかり除去するために、少なくとも10~15分ほど溶液が表面に接触するようにしてください。

- 乾燥させる:消毒後は乾燥させることで、真菌の再発生を防ぎます。

3. 注意点

- ペットの直接接触に注意:次亜塩素酸ナトリウムは強力な消毒剤ですが、ペットに直接使用することは避けるべきです。皮膚や粘膜に刺激を与える可能性があるため、ペットの体には使用しないでください。ペットが消毒したばかりの場所に触れる場合は、十分に乾かしてからにしましょう。

- 換気:消毒作業を行う際には、換気の良い場所で行うか、消毒後しっかりと部屋を換気しましょう。次亜塩素酸ナトリウムの蒸気は吸入すると健康に悪影響を与える可能性があります。

- 手袋と保護具の使用:消毒作業中は手袋を使用し、皮膚に直接触れないようにしましょう。消毒剤が皮膚に付いた場合はすぐに水で洗い流します。

4. 消毒対象

- 床や家具:ペットがよく触れる場所(床、ソファ、ベッドなど)はこまめに消毒します。

- 寝具やタオル:ペットが使っている寝具やタオルなどは熱湯消毒と併用すると効果的です。次亜塩素酸ナトリウムを使用する際は、漂白できる素材に限り使用します。

- おもちゃや食器:ペットのおもちゃや食器は、次亜塩素酸ナトリウムではなく、ペット用の安全な消毒剤や熱湯を使用する方が安全です。

公開日:

ワンちゃん・ネコちゃんの皮膚トラブル、真菌感染が原因かも?見逃しがちな症状と対策

📖目次

- 1. 真菌感染症とは?

- 2. 真菌感染症の原因

- 3. 真菌感染症の症状

- 4. 診断方法

- 5. 治療方法

- 6. 治療期間

- 7. 治療中の注意点

- 8. 真菌感染症のリスク要因

- 9. 飼い主の心配に対するQ&A

1. 真菌感染症とは?

真菌感染症は、犬や猫を含むペットが真菌(カビや酵母)によって引き起こされる皮膚や内臓の感染症です。真菌は、湿気や高温を好むため、気温が高く湿度が高い季節に多く見られます。特に、皮膚にかさぶたや脱毛が見られる場合、真菌感染が疑われることがあります。

2. 真菌感染症の原因

真菌感染症の原因となる主な真菌は、以下の通りです。

- 皮膚糸状菌(Dermatophyte):犬や猫の皮膚、毛、爪に感染する真菌で、個体によって脱毛やかゆみを引き起す場合があります。特に「白癬(リングワーム)」が代表的です。

- カンジダ属酵母:通常は皮膚や消化管に常在している菌ですが、免疫力が低下した場合に感染症を引き起こすことがあります。

- アスペルギルス(Aspergillus):肺や副鼻腔に感染し、重症化することがあります。

真菌は感染動物や環境(汚れた寝床、床、ブラシなど)から感染することが多く、免疫力が低下している動物や、長時間湿った状態にある皮膚が特に感染しやすいです。

3. 真菌感染症の症状

真菌感染症は他の皮膚疾患と区別が難しいこともありますが、代表的な症状として以下が挙げられます

- 脱毛:円形または不規則な形で部分的に毛が抜けることがあります。

- かゆみ:感染部位がかゆみを引き起こし、ペットが頻繁に掻くことが増えます。

- かさぶたや発赤:皮膚にかさぶたができたり、赤く炎症を起こすことがあります。

- 鱗屑(フケ):皮膚が乾燥して、フケのようなものが目立つことがあります。

- 爪の変色:爪が厚くなったり、変色する場合もあります。

4. 診断方法

真菌感染症の診断には、いくつかの検査が行われることがあります。代表的な診断方法は以下の通りです。

- ウッド灯検査:ウッド灯という特殊な光を当てて、真菌の感染を確認します。真菌が光に反応して緑色に光ることがありますが、全ての真菌が反応するわけではありません。

- 真菌培養検査:皮膚や毛のサンプルを培養して真菌の有無を確認します。結果が出るまでに数日かかります。

・顕微鏡検査:皮膚や毛のサンプルを顕微鏡で観察し、真菌の存在を確認します。

・顕微鏡検査:皮膚や毛のサンプルを顕微鏡で観察し、真菌の存在を確認します。

5. 治療方法

真菌感染症の治療は、感染部位や症状の重さに応じて異なりますが、一般的な治療法は以下の通りです。

- 局所治療:真菌感染が皮膚に限られている場合、抗真菌薬のシャンプーやクリームなどを使います。感染部位に直接塗布し、真菌を取り除きます。

- 内服薬:皮膚に広範囲に感染している場合は、内服の抗真菌薬が処方されます。

- 環境の消毒:感染の再発を防ぐために、寝具や生活環境も徹底的に消毒する必要があります。特に、共有スペースを清潔に保つことが重要です。

- 免疫力向上:真菌感染のリスクを減らすためには、ペットの免疫力を高めることも重要です。栄養バランスのとれた食事や定期的な運動が役立ちます。

6. 治療期間

治療期間は真菌の種類や感染の程度によって異なりますが、通常の治療期間は 3週間から6週間 程度です。症状が軽度の場合、比較的短期間で治療が完了することもありますが、重度の場合や再発が多い場合は、数か月にわたる治療が必要になることもあります。治療を途中でやめると再発する可能性が高いため、獣医師の指導のもとで治療を継続することが重要です。

7. 治療中の注意点

真菌感染症の治療中、飼い主さんが心掛けるべきこと

- 治療を途中で止めない:症状が軽くなったように見えても、治療を途中で中止すると再発することが多いため、獣医師の指示に従い、完治まで治療を続けることが重要です。

- 効果的な環境消毒と家庭のケア方法:ペットの寝具やブラシ、カーペットなども真菌が生息している可能性があるため、定期的に洗浄・消毒(次亜塩素酸)を行うことが再感染を防ぐために重要です。紫外線や熱による消毒が効果的です。

- 他のペットや人への感染予防:真菌は他の動物や人間にも感染することがあるため、治療中はできるだけ接触を避け、手洗いや衛生管理に気をつけることが大切です。

効果的な環境消毒と家庭のケア方法についてはこちらで詳しく解説しています。

8. 真菌感染症のリスク要因

ペットが真菌感染症にかかりやすい状況についても、飼い主に知ってもらうことが重要です。以下のリスク要因が真菌感染症の発生を促す可能性があります。

- 湿気の多い環境:真菌は湿った環境を好むため、特に梅雨の時期や冬場の室内で加湿が強すぎる場合などはリスクが高まります。

- 免疫力の低下:老犬や持病を抱えているペット、栄養状態が悪い場合など、免疫力が低下していると真菌に感染しやすくなります。

- 他の動物との接触:特に多頭飼育や外で他の動物と接触する機会が多い場合は、感染のリスクが高くなります。

- 頻繁なシャンプー:皮膚の油分が必要以上に失われると、防御機能が低下し真菌が繁殖しやすくなります。

- 栄養不足や健康状態:栄養が偏っている動物や、他の病気にかかっている動物は真菌症にかかりやすいです。

- 皮膚のトラブル:皮膚に傷や炎症があると、そこから真菌が侵入しやすくなります。

9. 飼い主の心配に対するQ&A

Q: 人間にも感染しますか?

-

- A: はい、一部の真菌は人間にも感染することがあります。特に免疫力が低下している場合や子供、高齢者は注意が必要です。感染したペットに触れた後は必ず石鹸で手を洗いましょう。

Q: 完治までどのくらいかかりますか?

-

- A: 通常は3〜6週間ですが、感染の程度によっては数か月にわたることもあります。早期治療と継続的なケアが大切です。

-

Q: 感染を防ぐためにできることは?

- A: 清潔な環境を保ち、定期的なブラッシングやシャンプーで皮膚の健康を保つことが予防につながります。また、免疫力を高めるための栄養管理も重要です。

公開日: