脂漏症の早期発見とケア方法:治療期間・予防・飼い主向けQ&A

1. 脂漏症とは?

-

概要:

脂漏症は犬や猫の皮脂分泌の異常によって発生する皮膚疾患で、皮膚がベタつく、臭う、フケが多いといった症状が現れます。細菌や真菌が繁殖しやすく、炎症や感染症を引き起こすこともあります。脂漏症には「乾性脂漏症」と「脂性脂漏症」があります。 -

症状:

- ベタつく皮膚や強い体臭

- フケ、脱毛、かゆみ

- 炎症、感染による膿や傷

2. 脂漏症の治療方法と治療期間

1. 原因の特定と治療:

- 脂漏症はホルモン異常、アレルギー、寄生虫、栄養不足などが原因の場合が多いです。治療の前に、基礎疾患があるかどうかを確認し、それに応じた治療を行います。

- 治療期間: 基礎疾患がある場合、その治療によって脂漏症の症状が改善されることが多く、治療期間は数週間から数か月かかる場合があります。

2. シャンプー療法:

- 特殊シャンプー: 硫黄やサリチル酸を含む医療用シャンプーを使用し、過剰な皮脂を取り除きます。定期的なシャンプーが必要です。

- 治療期間: シャンプー療法の効果が現れるまでには数週間かかることがありますが、定期的に続けることで改善が期待できます。

3. 薬物療法(抗生物質や抗真菌薬):

- 細菌感染や真菌感染が確認された場合は、抗生物質や抗真菌薬を使って治療します。

- 治療期間: 感染の程度にもよりますが、薬物療法は一般的に2~4週間ほどの期間が必要です。

4. 栄養療法:

- オメガ3やオメガ6脂肪酸を含むサプリメントや、皮膚の健康をサポートする特別食を取り入れることも効果的です。

- 治療期間: 栄養療法の効果は数週間から数か月にわたり、継続的なケアが必要です。

3. 脂漏症の予防方法

1. 定期的なシャンプーとブラッシング:

- 皮膚の清潔を保つことが重要です。脂漏症予防のため、ペットの皮膚タイプに合ったシャンプーを使用し、毛や皮膚を清潔に保ちます。

- 予防期間: 定期的なケアが脂漏症の発症を防ぎます。シャンプーは獣医師の指導に従い、月に数回から週に1回行うことが推奨されます。

2. バランスの取れた食事:

- 良質なタンパク質や脂肪酸を含むバランスの良い食事が皮膚の健康維持に役立ちます。

- 予防期間: 毎日の食事管理が重要です。継続的なケアで長期的な予防効果が得られます。

4. 脂漏症に関する注意点と対策

1. 自己判断による治療のリスク:

- 脂漏症の治療には、獣医師の指導が不可欠です。自己判断で市販のシャンプーや薬を使用することは避け、適切な診断と治療を受けましょう。

2. 適切なスキンケア:

- 刺激の少ないシャンプーやクリームを使用し、定期的に皮膚をケアしましょう。皮膚の状態を定期的にチェックし、異常があれば早めに対応します。

3. かきむしりの防止:

- ペットがかきむしることで皮膚に傷がつくと、感染症のリスクが高まります。かゆみがひどい場合は、エリザベスカラーを使用して患部を保護しましょう。

5. よくある質問(Q&A)

Q1: 治療期間はどのくらいかかりますか?

A: 脂漏症の治療期間は、症状の重さや原因によって異なります。軽度の場合は数週間で改善が見られますが、基礎疾患がある場合や慢性的な脂漏症の場合は数か月かかることもあります。獣医師の指導のもと、治療を継続することが大切です。

Q2: 脂漏症は再発しますか?

A: 再発する可能性はありますが、適切な治療と予防策を講じることで再発リスクを低減できます。定期的な皮膚ケアと獣医師の診断を受け、長期的な管理を続けることが重要です。

Q3: 脂漏症は伝染しますか?

A: 脂漏症自体は伝染しませんが、脂漏症に伴う細菌や真菌感染がある場合は、他のペットや人に感染するリスクがあるため注意が必要です。

Q4: どんな犬種が脂漏症にかかりやすいですか?

A: ゴールデン・レトリーバー、シーズー、バセット・ハウンドなどの犬種が脂漏症にかかりやすいとされています。これらの犬種は定期的な皮膚チェックを行いましょう。

6. アドバイスコーナー:脂漏症対策の日常ケア

1. 皮膚の定期チェック:

脂漏症の早期発見には、皮膚の定期的なチェックが重要です。異常が見られたら、早めに獣医師に相談しましょう。

2. 適切な栄養管理:

オメガ3やオメガ6脂肪酸が豊富な食事は、皮膚の健康維持に役立ちます。栄養バランスの良い食事を毎日与えましょう。

3. 継続的なケア:

脂漏症の治療には継続的なケアが不可欠です。症状が改善しても、定期的なシャンプーやスキンケアを続けることで再発防止に繋がります。

まとめ:

脂漏症は犬や猫にとって不快な症状を引き起こしますが、適切な治療とケアを行うことで症状をコントロールすることが可能です。治療には時間がかかることもありますが、早期発見と継続的なケアが回復の鍵となります。皮膚に異常が見られたら、すぐに動物病院に相談しましょう。

公開日:

食糞に悩む飼い主必見!犬の行動を理解し、改善する方法

犬の食糞の原因と予防・対策について

犬の食糞は、犬の飼い主にとって驚きや困惑を引き起こす行動の一つですが、その原因は多岐にわたります。ここでは主な原因と予防・対策について解説します。

食糞の主な原因

1.栄養不足

子犬や成犬が自分の糞を食べる理由の一つに、食事の量や栄養が足りていない可能性があります。特に成長期の子犬は急速に体が大きくなり、多くの栄養を必要とします。体を触ってみて肋骨が簡単に感じられる場合、痩せすぎのサインかもしれません。この場合、ごはんの量を少し増やすか、動物病院で適切な食事量について相談してみましょう。

また、ダイエット中の成犬も、空腹感から食糞をしてしまうことがあります。栄養バランスや量を見直すことが大切です。

2.運動不足やストレス

犬もストレスが原因で食糞をすることがあります。特に運動不足や孤独感、または長時間の留守番が犬にとってストレスとなり、その解消の手段として食糞に至ることがあります。

例としては:

- 散歩が十分でない

- 留守番が多く、寂しさを感じている

- 長時間小屋に入れっぱなしにされている

犬に十分な運動をさせ、遊びやコミュニケーションを増やすことで、ストレスを解消し食糞を防ぐことが可能です。

3.清掃本能

母犬は子犬の糞を食べて巣を清潔に保つ習慣があり、この行動を子犬が学習することがあります。特に子犬のうちは、これが学習行動として現れることがあります。

4.飼い主の反応

犬が食糞した際に、飼い主が強く反応すると、犬はその行動を飼い主さんの「関心を引いた」と誤解し、食糞行動が強化されてしまうことがあります。これは犬が「飼い主を喜ばせた」と誤解してしまうためです。

5.体調不良や病気

消化不良や体内で必要な栄養素が不足していると、犬はそれを補うために食糞することがあります。急に食糞を始めた場合や、体調に変化が見られる場合は、動物病院での診察が必要です。適切な治療を行うことで改善することがあります。

6.その他の原因

- 子犬期の環境

- 母犬が子犬を守るための野生本能

- 高齢犬に見られる認知症

食糞の予防・対策

1.栄養バランスを整えた食事

犬の年齢や体調に合わせた、栄養バランスの取れたフードを与えることが大切です。質の高い食事を摂ることで、栄養不足による食糞を防ぐことができます。

2.十分な運動と遊び

犬は運動や遊びを通じてストレスを解消します。特にお散歩や飼い主とのスキンシップを増やすことで、精神的な安定を図ることができ、食糞行動を予防することができます。

3.糞をすぐに片付ける

排泄をしたら、できるだけ早く糞を片付けることで、犬が糞に触れる機会を減らします。排泄物に近づけないことが、最も効果的な対策です。

4.ポジティブアクション

犬が食糞しないで排泄を済ませた際には、しっかり褒めて良い行動を強化しましょう。もし食糞してしまった場合でも、慌てず騒がず冷静に対応し、犬の興味を引かないように素早く片付けることが大切です。

最後に

犬の食糞は、原因に応じた対策を取ることで改善が期待できます。特に他の犬や猫の糞には寄生虫や病原菌が含まれていることがあり、感染症のリスクが高まるため、非常に危険です。お散歩中など、外出時には糞を食べさせないよう、常に注意を払うようにしましょう。もし改善しない場合は、ぜひ当院にご相談ください。

Q&A: 犬の食糞についてよくある質問

Q1. 犬が急に食糞を始めました。どうしたらよいですか?

急に食糞を始めた場合、栄養不足やストレス、病気の可能性があります。特に食事内容が変わっていないのに体重が増減したり、体調が変わった場合は、動物病院に相談して原因を確認することが重要です。

Q2. 食糞しても犬に害はないのですか?

食糞によって他の犬や猫の糞に含まれる寄生虫やウイルスに感染するリスクがあります。また、糞自体も消化に負担をかけることがあるため、できる限り防ぐことが大切です。

Q3. 食糞をしている時に叱るべきですか?

強く叱ることは避けましょう。犬が飼い主の反応を「喜んでもらえた」と誤解する場合があるからです。冷静に糞を片付け、ポジティブな行動を褒めるようにしましょう。

Q4. 犬に与える食事の量はどれくらいが適切ですか?

犬の年齢、体重、運動量によって適切な量は異なります。ご自身で判断が難しい場合は、動物病院で栄養相談を受けることをおすすめします。

ご不明な点がありましたら、お気軽に当院までご連絡ください。

公開日:

ペットの健康を守る!犬・猫・ハムスター・ウサギ・鳥に最適な温度と湿度とは?

犬・猫

1. 室温の目安

犬猫が快適に過ごせる室温は、一般的に 22℃〜26℃ が理想的です。犬猫は人間よりも体温が高いため、特に夏場は涼しい環境を提供することが重要です。

- 冬季:15℃〜20℃程度が適温とされています。特に小型犬や短毛種の猫は寒さに弱いため、温かい場所を提供してあげることが大切です。

- 夏季:25℃以下に保つようにし、エアコンや扇風機を使用して涼しい環境を維持しましょう。

2. 湿度の目安

湿度は 40%〜60% が理想的です。湿度が高すぎると、熱中症のリスクが高まり、逆に低すぎると皮膚や呼吸器に負担がかかることがあります。

- 高湿度対策:除湿機やエアコンの除湿機能を利用して、湿度をコントロールしましょう。また、風通しを良くすることで室内の湿気を逃がすことができます。

- 低湿度対策:冬場や乾燥しやすい環境では、加湿器を使用して適度な湿度を保つように心がけましょう。

3. その他のポイント

- 温度管理:ペットのためにエアコンの設定温度やタイマー機能を活用し、外出中でも快適な環境を維持できるように工夫しましょう。

- 換気:定期的に部屋の空気を入れ替えて、新鮮な空気を取り込むことも大切です。

- ペットの様子を観察:快適な温度や湿度は個体差があるため、ペットの様子を見ながら調整することが必要です。暑がっていたり、寒がっている様子が見られる場合は、設定を見直しましょう。

ハムスター

1. 室温の目安

ハムスターは寒さにも暑さにも弱い動物です。

- 適温:**20℃〜24℃**が理想的です。

- 冬季:15℃以下になると低体温症のリスクがあり、逆に28℃以上になると熱中症の危険が高まります。

- 夏季:エアコンを利用して、室温を25℃以下に保つように心がけましょう。

2. 湿度の目安

- 適湿:**40%〜60%**が理想的です。

高湿度になると、ハムスターの呼吸器に負担がかかる可能性があります。湿度が高すぎる場合は除湿を、低すぎる場合は加湿を行って適度な湿度を保ちましょう。

ウサギ

1. 室温の目安

ウサギは特に暑さに弱い動物です。

- 適温:**18℃〜22℃**が理想的です。

- 冬季:15℃以下は避けるようにしましょう。室温が低すぎると、ウサギは寒さでストレスを感じることがあります。

- 夏季:28℃以上になると熱中症のリスクが非常に高くなるため、エアコンを使用して室温を22℃以下に保ちましょう。

2. 湿度の目安

- 適湿:**40%〜60%**が理想的です。

湿度が高すぎると、ウサギの被毛が蒸れて皮膚トラブルの原因になることがあります。逆に低湿度では、乾燥により皮膚や呼吸器に負担がかかる可能性があります。

鳥(インコ)

1. 室温の目安

鳥類は種によって適温が異なりますが、一般的なインコや文鳥の場合は以下の温度が理想的です。

- 適温:**20℃〜25℃**が理想的です。

- 冬季:15℃以下では寒さに弱い鳥種が多く、ヒーターの使用が推奨されます。

- 夏季:30℃以上になると熱中症のリスクが高くなるため、エアコンで適温を保つことが重要です。

2. 湿度の目安

- 適湿:**50%〜60%**が理想的です。

湿度が高すぎると呼吸器疾患のリスクが増し、低すぎると乾燥により羽毛や皮膚に悪影響を及ぼす可能性があります。適度な湿度を保つために、湿度計を活用して調整しましょう。

公開日:

マラセチア

マラセチア(Malassezia)は、犬の皮膚や耳の中に自然に存在する酵母菌(真菌)の一種です。通常は問題を引き起こしませんが、環境や体調の変化によって異常に増殖すると、マラセチア性皮膚炎やマラセチア外耳炎を引き起こすことがあります。以下にマラセチアについて詳しく説明します。

マラセチアの特徴

- 常在菌: 健康な犬の皮膚や耳の中にも少量存在しており、通常は問題を起こしません。

- 湿気を好む: マラセチアは湿った環境で繁殖しやすく、耳の中や皮膚のしわなどで増殖することが多いです。

マラセチアによる外耳炎の原因

- 湿気: 耳の中が湿っていると、マラセチアが異常増殖しやすくなります。例えば、犬が泳いだ後や耳が垂れている犬種(例:コッカースパニエル、バセットハウンド)は、耳が蒸れやすく、マラセチアの増殖を助長します。

- アレルギー: 食物アレルギーや環境アレルギーが原因で皮膚や耳が炎症を起こし、マラセチアが増殖することがあります。

- ホルモン異常: 甲状腺機能低下症などのホルモンバランスの異常がある場合、免疫力が低下し、マラセチアが繁殖しやすくなります。

マラセチア外耳炎の症状

- 強い痒み: 犬が耳を頻繁に掻いたり、頭を振るなどの動作が見られます。

- 耳垢の増加: 特徴的な茶色や黄色の耳垢が多量に見られます。

- 耳からの臭い: 酵母菌特有の強い臭いがすることがあり、不快な臭気が特徴です。

- 耳の赤みと炎症: 耳の内側が赤く腫れ、炎症が進行することがあります。

マラセチア外耳炎の治療方法

-

耳の洗浄 獣医師が専用の洗浄剤を使って、耳の中をきれいにします。自宅での耳洗浄を指示されることもありますが、強くこすりすぎないよう注意が必要です。

-

抗真菌薬の投与

- 点耳薬: マラセチアに対する抗真菌薬が処方され、耳に直接点滴することで真菌の繁殖を抑えます。

- 外用薬や内服薬: 状況によっては外用薬や内服薬が併用されることがあります。

-

アレルギーや基礎疾患の治療 根本的な原因としてアレルギーやホルモン異常がある場合、それらの治療も並行して行います。アレルギーの場合は食事管理や環境の調整が必要です。

マラセチア外耳炎の予防

- 耳の定期的なチェックと清潔: 特に湿りやすい犬種は定期的な耳の掃除が重要です。

- 耳を乾燥させる: 犬が泳いだ後やシャンプー後は耳をしっかり乾かすことが大切です。

- アレルギー対策: アレルギーの原因を特定し、食事や環境を調整することで、マラセチアの再発を防ぐことができます。

公開日:

高齢犬猫の冬の暖房器具・ホットカーペット使用時の注意点

高齢犬猫と暖房器具・ホットカーペットの注意点

1. 体温調節が難しい高齢犬猫への配慮

高齢の犬や猫は、体温調節機能が若い頃に比べて弱くなります。暖房器具やホットカーペットを使う際は、温度の管理が非常に重要です。

注意すべき点

- 高齢の犬や猫は暑さに対して鈍感になりやすいため、温度が上がりすぎていても気づかずにずっと同じ場所に留まることがあります。

- 長時間暖房器具やホットカーペットに触れていると、熱中症や低温やけどのリスクがあります。特に皮膚が薄い部分(お腹や関節の周りなど)はダメージを受けやすいです。

2. ホットカーペットの温度設定

ホットカーペットを使用する場合は、ペットが快適で安全に過ごせるように、温度設定を慎重に行う必要があります。

適切な温度管理

- ホットカーペットの温度は、**低温(40℃以下)**に設定し、ペットが快適に過ごせる温度を維持しましょう。

- 温度が一定でないタイプのホットカーペットや、温度調整機能が付いているものを選ぶのが理想的です。

休憩スペースを確保

- ペットが自分でホットカーペットから離れて涼むことができるスペースを確保しておくことが大切です。例えば、ホットカーペットの一部にカバーをかけ、直接体が触れない場所を作るなどの工夫をしましょう。

3. 暖房器具の使用時の注意点

ヒーターやストーブに近づきすぎないようにする

- 高齢の犬や猫は、暖房器具の熱源に長時間近づきすぎると、体温が急上昇しやすくなります。体温が上がりすぎると、熱中症や低温やけどのリスクが高まります。

- ペットが直接触れないよう、暖房器具には安全ガードを設置するか、十分な距離を取ることが重要です。

自動停止機能付きの暖房器具を選ぶ

- 自動停止機能が付いている暖房器具を使用することで、温度が上がりすぎた場合に安全に停止させることができます。

4. 低温やけどのリスク

高齢犬や猫は低温やけどを起こしやすく、これは長時間弱い熱にさらされることで発生します。ホットカーペットや暖房器具の適切な使い方が特に重要です。

低温やけどを防ぐための工夫

- ホットカーペットを直接体に触れさせず、タオルや薄手のブランケットを敷くことで、熱が直接伝わるのを防ぐことができます。

- 長時間の使用を避け、定期的に体温チェックを行い、体が過熱していないか確認しましょう。

5. 高齢犬猫の健康状態を常にチェック

高齢の犬や猫は、体温調節が難しいため、日々の体調管理が非常に重要です。暖房器具やホットカーペットを使用しているときは、こまめに健康状態を確認しましょう。

観察ポイント

- ペットがぐったりしている、元気がない、呼吸が速いなどの異常な兆候が見られたら、すぐに体を冷やして休ませ、必要に応じて動物病院に連絡してください。

- 皮膚の状態を定期的に確認し、やけどや発赤などが見られた場合はすぐに対処しましょう。

6. その他の工夫

ペット用の温度調整アイテムの活用

- ペット用のヒートマットや温度調整グッズを使うと、より安全に暖かさを提供できます。これらの製品はペットに合わせた温度設定ができるものも多く、安全性が高いです。

定期的に暖かさを調整する

- 1日の中で気温が変動するため、暖房の強弱をこまめに調整することが重要です。昼間は暖房が必要なくても、夜間や朝方は寒くなることが多いので、ペットの過ごす環境の温度を適宜調整してください。

公開日:

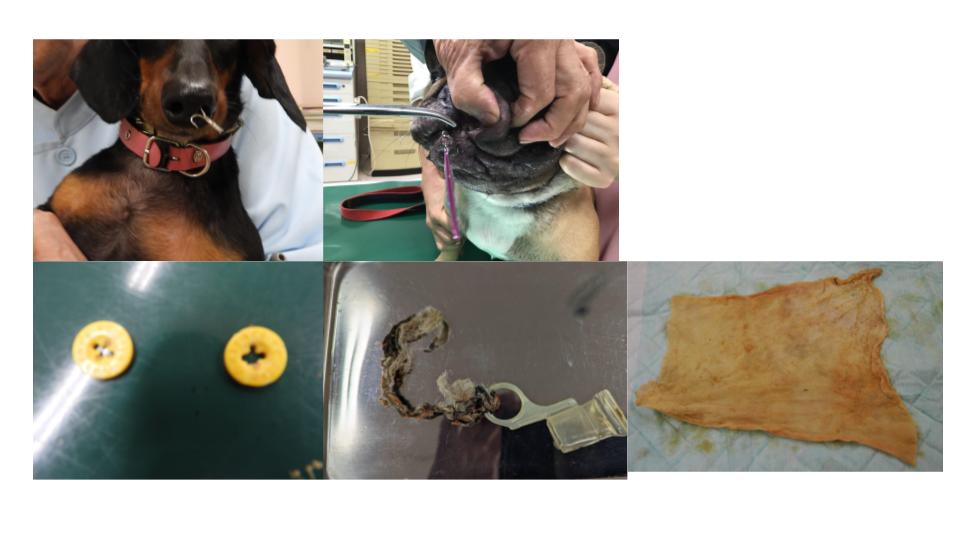

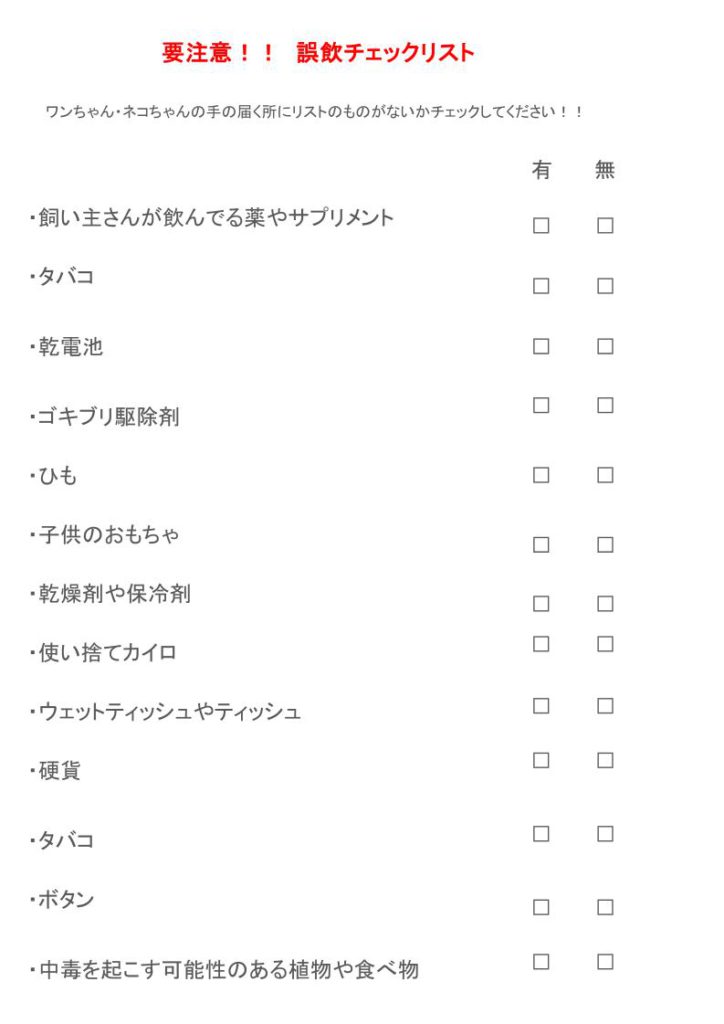

家族だからこそできること—ペットの誤飲を未然に防ぐ

ペットが食べてはいけないものを口にしてしまう誤飲。場合によっては、手術をしたり、死に至ることもある

悲しい事故のひとつです。

誤飲事故の発生は12月~3月の寒い時期に多いです。

12月といえば、クリスマス。ケーキやチキンやツリーのかざり。1月はお正月で親戚やお友だちも集まるこことが多く、

2月はバレンタインデーで家の中にチョコがいつもより多くあることも要因です。

年末年始は親戚や友達の帰省で普段会わない方が家に来る機会が増えるのもこの季節です。

普段は、家族が気をつけていても、みんながワンちゃん、ネコちゃんの食べたらいけないものを知っているとは限りません。

そこで誤飲が起きないようにするために、また起きてしまった時にどうしたらいいのかをお話ししたいと思います。

「飼い主さんが飲んでいる薬」や「タバコ」「子供のおもちゃ」をペットが誤飲したと来院される方がいます。

もし誤飲してしまったら

まず、本当に口に入れてしまったのか、口にしたと思ったものが床に落ちていないかなど、今一度確認をしてください。

まれに、自宅に帰ってよく見てみると床に落ちていたなんでこともあります。

つぎに、いつも食べているご飯を食べさせてから病院へ連れて行ってください。

病院では

「いつ」「何を」「どのくらいの量」を口にしたのか先生に話してください。

また可能なら口にしたものと同じものがあればそちらも持参してください。

応急処置の方法として、食塩を飲ませるという方法があります。

確かに吐かせる効果がありますが、万能ではありません。

また食塩を飲ませ吐かせた後は必ず病院へ連れて行ってあげてください。

洗剤などを誤飲した場合は食塩を飲ませることでかえって危険なことになります。

液体の類を誤飲した場合、無理に吐かせようとせず、牛乳や水を多めに飲ませ病院へ連れて行ってください。

異物を誤飲した場合で、口をあけて取れるようであれば、取り除いてあげてください。

ノドに詰まったままだと窒息してしまいます。

釣り針を飲み込んだ場合、糸を切らずつけたまま病院へ連れて行ってください。

動物はこれを食べたら具合が悪くなると、人のように判断することはなかなか難しいものです。

ですから飼い主さんにお願いがあります。

誤飲は私たちのちょっとした気遣いで防ぐことができます。

薬やタバコなどを飲みこんではいけないものはビンや缶などに入れ、棚の上に置き、

ペットが口に出来るような場所にはモノを置かない。

これらを心がけてあげてください。

誤飲した場合はまず掛かりつけの病院へ電話をし、支持を仰いでください。

公開日:

猫ひっかき病とは?症状・予防策と知っておきたいQ&A

猫ひっかき病について

猫ひっかき病とは?

猫ひっかき病は、細菌 バルトネラ・ヘンセラ(Bartonella henselae)によって引き起こされる人獣共通感染症です。主に猫がこの細菌を媒介し、猫に引っかかれたり、噛まれたりすることで人間に感染します。猫自体は通常、無症状でこの細菌を保有していますが、人間に感染すると様々な症状を引き起こすことがあります。

※猫ひっかき病はヒトにおける病名です。猫においては通常臨床症状を示しません。

猫からの感染経路

- ひっかきや噛み傷:猫に引っかかれた傷口や噛み傷を通じて細菌が体内に侵入します。

- 唾液の接触:猫が怪我や皮膚に唾液を付けた場合、感染する可能性があります。

- ノミ:バルトネラ菌はノミを媒介にして猫同士で感染します。したがって、猫がノミに寄生されていると、猫ひっかき病に感染しやすくなります。完全に室内で飼育している猫だとしても、同居の動物や人が知らずにダニを家の中に持ち込んでしまうということがあれば、感染してしまう可能性は否定できません。

発症時期

- 発症は7月から12月に多く、ノミの発生時期と深い関わりがあるようです。

主な症状

猫ひっかき病の症状は、感染から数日から数週間後に現れます。以下のような症状が見られることがあります。

- 初期症状:

- ひっかかれた箇所や噛まれた箇所の赤み、腫れ、痛み

- 2〜3日後に膿がたまることもあります。

- 全身症状(感染後1〜2週間以内に発症):

- 発熱

- 倦怠感

- 頭痛

- 筋肉痛や関節痛

- リンパ節の腫れ(特に脇の下や首、股関節付近)

まれに重篤なケースでは、免疫力が低下している人や子供、高齢者などが感染すると、肝臓や脾臓の腫れ、心内膜炎、神経系の症状などが引き起こされることがあります。

予防方法

猫ひっかき病の感染を防ぐためには、日常生活で以下の予防策を徹底することが重要です。

-

猫の爪の管理

定期的に猫の爪を切ることで、引っかき傷を防止します。特に子猫や遊び好きな猫は意図せずに人を引っかくことが多いため、怪我を防ぐため定期的に猫の爪切りをしましょう。 -

ノミ予防

バルトネラ菌は猫同士のノミを介して感染するため、猫のノミ予防が重要です。定期的なノミ駆除薬の使用しましょう。 - 怪我をした場合の処置

万が一猫に引っかかれたり、噛まれたりした場合は、すぐに流水で傷を洗い流し、消毒液で処置を行いましょう。傷が深い場合や、痛みや腫れがひどくなる場合は早めに医療機関で診察を受けてください。 -

猫の健康診断

定期的に獣医に相談し、猫の健康状態を確認しましょう。特に、外に出る猫や野良猫に接触する機会がある猫の場合、感染リスクが高いため、より注意が必要です。 -

手洗いの徹底

猫に触れた後や、猫のトイレ掃除をした後は、必ず手を石鹸で洗いましょう。感染リスクを減らすための基本的な衛生対策です

Q&A:猫ひっかき病に関するよくある質問

Q1: 猫ひっかき病は猫自身に影響を与えますか?

A: 多くの場合、猫は無症状でバルトネラ菌を保有しています。猫自体は病気にかからないことがほとんどですが、まれに体力が低下している猫に感染が進行することがあります。そのため、定期的な健康チェックが重要です。

Q2: どのような人が猫ひっかき病にかかりやすいですか?

A: 免疫力が低下している方(HIV感染者、がん治療を受けている方、ステロイド治療中の方など)は特に感染リスクが高く、重篤な症状を引き起こすことがあります。また、子供や高齢者も感染しやすい傾向があります。

Q3: 猫ひっかき病の治療法はありますか?

A: 軽度の場合、多くの感染者は自然治癒しますが、抗生物質が処方されることもあります。症状が重い場合や長引く場合は、医師の診察を受けて適切な治療を受けることが推奨されます。抗生物質の選択は感染の重症度によって異なります。

Q4: 猫ひっかき病は人から人へ感染しますか?

A: 猫ひっかき病は、基本的に人から人へは感染しません。猫を介して感染するため、主に猫との接触がリスクとなります。

Q5: 飼い猫から感染する確率はどれくらいですか?

A: 飼い猫が完全に室内で飼育されており、定期的に健康管理やノミ駆除が行われている場合、猫ひっかき病に感染するリスクは非常に低いです。野外に出る猫やノミが発生している環境では、感染のリスクが高くなります。

公開日:

犬の指間皮膚炎について

犬の指間皮膚炎について

指間皮膚炎とは?

犬の指間皮膚炎は、犬の足の指の間に炎症が生じる皮膚トラブルの一つです。通常、足の指の間の皮膚が赤くなり、腫れたり、かゆみを伴ったりします。主な原因は湿気や汚れ、アレルギー反応、細菌や真菌の感染などが挙げられます。

犬の足裏は湿度が高く、汚れや細菌が蓄積されやすい場所です。これが炎症やかゆみを引き起こし、指間皮膚炎が発生します。また、犬が特定の物質にアレルギー反応を示す場合、それが指間皮膚炎の原因になることもあります。

犬の指間皮膚炎は、特定の時期に特に起こりやすいというよりも、犬の生活環境やケアの状態によって発生しやすくなります。ただし、特定の季節や環境条件がそのリスクを増大させることがあります。

例えば、

- 湿度の高い季節: 梅雨や夏季など、湿気の多い時期は犬の指間が湿りやすくなり、それが細菌や真菌の増殖を促進する可能性があります。

- 活動量の増加: より活発に外で遊ぶことが多い季節や、散歩の頻度が増える春や夏など、犬が外での活動が増えると、足裏の汚れや湿気が増え、それが指間皮膚炎のリスクを高めることがあります。

- アレルギー性の影響: 特定の季節に花粉や草などのアレルゲンが多くなる時期は、アレルギー反応によって皮膚トラブルが起こることがあります。

ですが、これらは一般的な傾向であり、個々の犬によって症状が異なることもあります。

原因:

犬の指間皮膚炎の主な原因は以下が考えられます

- 湿気と汚れ: 指の間の皮膚が湿ったままであったり、土や汚れなどの異物が挟まってしまうことがあります。これにより、皮膚の炎症が引き起こされます。

- アレルギー反応: 犬が特定の物質や環境に対して過敏反応を起こすことがあります。この過敏反応が指間皮膚炎の原因となることがあります。

- 細菌や真菌の感染: 指間の湿った環境は細菌や真菌の繁殖に適した条件を提供するため、これらの微生物が感染を引き起こす可能性があります。

- 適切なケアの欠如: 定期的な清掃や足裏のケアが怠られると、汚れや湿気が蓄積され、皮膚のトラブルを引き起こすことがあります。

症状:

症状は指の間の皮膚が赤く腫れることや、かゆみを伴うことが一般的です。犬が足を舐めたりかむことで、皮膚を損傷することもあります。

治療:

犬の指間皮膚炎の治療には、いくつかのアプローチがあります。以下は一般的な治療法ですが、症状の重症度や原因によって治療法は異なることがあります。

- 清潔な環境の維持: 指間皮膚炎の治療には清潔な環境が重要です。定期的な足の清掃と乾燥が必要です。湿気を避け、足裏の汚れを取り除くことが大切です。

- 薬用シャンプーや軟膏の使用: 抗真菌薬、抗生物質、またはステロイドが含まれている薬用シャンプーや軟膏を使うことで、炎症やかゆみを和らげることができます。

- 抗生物質や抗真菌剤の使用: 細菌や真菌の感染が疑われる場合は抗生物質や抗真菌剤を処方することがあります。

- 原因に対する治療: アレルギー反応が原因である場合、アレルギーの管理や特定の物質の避け方を指導します。

予防:

予防策としては

1. ストレスをかけないようにする

2. 外から帰ったら流水で足を洗う

3. 適切な足裏のトリミング

4. 特に湿度の高い環境下での注意

5.趾間皮膚炎を悪化させないためには、患部を「舐めさせない」ことが大切です。舐めたり咬んだりしてしまうと細かな傷を作り、新たな感染症を引き起こしてしまう可能性があります。

最後に

いつも足を噛んでいる、舐めている。もしくは足先が赤くなっている場合ははやめの受診をおすすめします。

公開日:

痛みのサイン

痛みのサイン

あなたは

お腹が痛いとき

腰を痛めたとき

どこどこが痛いと声に出して誰かに伝えようとしませんか?

動物たちはその痛いという言葉をだして、飼い主さんへ伝えることが苦手です。また本能的に痛みを我慢してしまい隠してしまうことも。

あなたの子供のころを思い出してください。

自分のお子さんのことを思い出してみてください。

これくらいなら我慢できる・・・

いよいよ我慢できなくて、痛いことを伝えたときにはもっと早く

言えばよかったなんて思いしませんでしたか。

はじめにも話ましたが、動物は皆さんにここが痛い調子がわるいことを伝えるのが苦手です。口には出さないけれど、しぐさや動きでサインを出しています。そのサインを見逃さないであげてください。気づいてあげられるのは傍にいる飼い主さんのあなたです。

痛みのサインをリストに作成しましたので、使ってみてください(^^)該当する項目がありましたら、病院へ連れて行ってあげてください。

早期発見、早期治療が早い回復に繋がります。

公開日:

愛犬・愛猫の健康を守るために ~臭嚢炎(しゅうのうえん)について知っておきたいこと~

臭嚢腺(肛門嚢)とは?

臭嚢腺(しゅうのうせん)とは、犬や猫の肛門の左右両側にある小さな袋で、例えるなら「スカンクの臭い袋」のようなものです。この臭嚢腺は、動物が匂いを発するための器官で、通常は自然に分泌物が排出されます。しかし、分泌物が過剰に溜まると、臭嚢が炎症を起こすことがあります。

臭嚢腺(肛門嚢)は肛門の左右両側の皮膚の直ぐ下(指で押さえている箇所)にあります。

※写真に写っている黒っぽいものは臭嚢です。

臭嚢炎とは?

臭嚢炎(しゅうのうえん)は、犬や猫の肛門付近にある臭嚢(しゅうのう)に炎症が生じる病気です。通常、この臭嚢は分泌物を少量ずつ排出しますが、排出が滞ると細菌感染や炎症を引き起こし、臭嚢炎となります。

臭嚢炎の症状

以下の症状が見られたら、臭嚢炎の可能性があります:

- お尻を床に着けて引きずる(スリスリ行動)

- 肛門周辺を頻繁に舐める

- 肛門を触ると痛がる

- 悪化すると袋が破裂し、出血する場合も

治療方法

1. 軽度の臭嚢炎

- 治療内容:抗生剤や消炎剤などの内服薬で治療を行います。この段階では外科的処置は必要ありません。痛みが比較的軽く、腫れや膿が少ない場合に有効です。

- 治療期間:1〜2週間ほどの薬の投与で症状が改善されることが多いです。

2. 重度の臭嚢炎(膿が溜まっている場合)

- 治療内容:膿が溜まって痛みが強い場合、または臭嚢が破裂している場合には、外科的処置が必要です。以下の処置が行われます。

- 切開と排膿:膿を取り除くために患部を切開し、内部の膿を出します。

- 洗浄と薬剤注入:患部を丁寧に洗浄し、抗生剤や消炎剤を直接注入します。

- 局所のケア:破裂した場合、皮膚が自然に塞がるまで定期的な清掃と経過観察が必要です。

- 治療期間:切開後の回復には2〜4週間ほどかかることが多く、週に数回の通院や処置が必要になる場合もあります。

3. 再発する場合

- 治療内容:再発を繰り返す場合、臭嚢の摘出手術(臭嚢腺切除)を行うことが推奨されることもあります。

- 治療期間:手術後の回復には1〜2ヶ月かかることが一般的です。術後は経過観察と適切なケアが求められます。

臭嚢炎の予防

定期的なケア

臭嚢炎を予防するために、定期的に臭嚢(肛門嚢)をしぼり出すことが効果的です。通常、1ヶ月に1回程度が目安ですが、犬や猫によっては2〜3ヶ月に1回でも十分な場合があります。

- 自宅でのケア:飼い主が自宅で行うことも可能ですが、技術が必要です。無理をせず、困難な場合は専門家に任せましょう。

- トリミングや病院でのケア:トリミングに行った時や予防接種の際に、臭嚢絞りを依頼するのも有効です。

よくある質問 (Q&A)

Q1. 臭嚢炎は犬と猫どちらに多いですか?

A1. 臭嚢炎は特に犬に多く見られますが、猫にも発症することがあります。犬の中でも、小型犬や肥満の犬で特にリスクが高いです。

Q2. 臭嚢炎は再発しやすいですか?

A2. はい、臭嚢炎は再発しやすい病気です。特に、定期的に臭嚢を絞らない場合や、体質的に分泌物が多い犬や猫では再発のリスクが高まります。

Q3. 臭嚢炎は放置しても大丈夫ですか?

A3. 放置すると、袋が破裂して感染が広がったり、皮膚や周辺組織が深刻なダメージを受ける可能性があります。早期の治療が重要です。

Q4. 臭嚢を自宅で絞るのは難しいですか?

A4. 自宅で行うことも可能ですが、力加減や正確な位置の把握が難しいため、最初は動物病院やトリマーに教わることをお勧めします。

Q5. 臭嚢炎の手術はどのようなリスクがありますか?

A5. 臭嚢腺切除手術は比較的安全ですが、術後に排便の際に肛門周囲の筋肉が弱くなるリスクがあります。獣医師と十分に相談して手術を検討してください。

公開日: