尿疾患の家で出来る予防とケア

尿疾患の家で出来る予防とケア

☆新鮮な水を用意しておこう

水分を多くとることで、尿量を増やし、オシッコの回数を増やします。

普段から水をあまり飲まない子への工夫

ドライフードをふやかす。

缶詰やパウチなどにさらに水を加える。

ほかにもその子にあったあげ方があると思いますので、考えてみてください。

注意:ミネラルウォーター・ミルクはミネラル分が多いのでやめてください。

☆適度な運動が必要

あまり動かず家でじっとしていると水を飲む量が少なくなりがちです。

特に冬は・・・

肥満防止にも繋がりますので、オモチャやキャットツリーなどを用いて一緒に遊んでください。

☆トイレは清潔に

トイレが汚れているとオシッコを我慢する子もいます。

オシッコをしたら、すぐに取り替えてあげましょう。

仕事で家にあまりいない方はトイレの場所を何箇所か用意してあげてください。

置く場所は

その子がいつも居る場所の近くや水飲み場の近くへ置いてあげてください。

☆容器について

器の材質を変えるみる

陶器・ガラス・金属・プラスチックなどがありますが、その子によって好みが変わるので、どのタイプが好みか幾つか試してみてください。

表面積の大きい器を使う

神経質な子だとひげにものが触れると飲水を止めてしまうこともあります。ひげが当たらない器を選んでください。

☆処方食への切り替え

☆ストレスのかからない環境づくり

公開日:

食べない・・・そんな時には

体調が悪いときなどどうしても食欲が落ちることもありますね。食事を十分にとれないと、体力はどんどん失われてしまいます。ペットの食欲が落ちてしまったとき、どのような工夫をすればいいのでしょうか?

☆「におい」が重要

ラーメン屋のにおいに誘われ、お店へ誘われるように

やはり動物も「におい」で食欲をそそられます。

缶詰をレンジで数秒温める、ドライフードにお湯をかける。

こうすることで、フードからにおいがたちます。

※1.熱くならないように気をつけてください。

※2.お湯をかけたドライフードは置きっぱなしにするとお腹を壊すことも

☆ご飯の保管方法

ペットフードに含まれる脂肪が酸化すると嫌な臭いがします。

油が酸化した時のような臭いを想像してみてください。

ドライフードは湿気の少ない場所で保管し、1ヶ月以内に食べきれるものを買いましょう。

特に梅雨時期は乾燥剤を入れるなどして、湿気からフードを守りましょう。

☆食感を変えてみる

年をとって硬いフードを嫌がるようになったという話を聞いたりします。

ドライフードをふやかす、パウチや缶詰に変えるなど試してください。

☆場所を変えてみる

安心してご飯を食べられる場所に食器を移動してみましょう。

たとえば

猫が食事、トイレ、休憩をストレス無く行うには

それぞれの距離が50cm必要だとのことです。

☆食器の素材や形、高さを変えてみましょう

お気に入りのお皿に盛られた料理は美味しくみえたりしませんか?

ペットも同じ?

食器を変えたら、食べなくなった・食べるようになったという話を聞きます。

様々な素材形の食器があるので試してみてください。

食器の高さについて

G.レトリーバーとチワワ 体格の違う2匹が並んで食べている光景を想像してください。

大きい子に合わせて高いところに食器を置いてしまうと、小さい子は食べにくいですよね。

逆に小さい子に合わせて低いところに食器を置いてしまうと、大きい子は

かがんで食べなくてはならなくなります。

その子、その子で食べやすい高さがあることを知ってあげてください。

イラスト 樋口

ここで樋口のこだわり

その1.ソファーの色の濃淡をつけています

その2.フードの名前 CHIRUZU(あるメーカのパロディです。)

他にもあると思いますが・・・探してみてください。

公開日:

動物病院へ来院シリーズ1

トイレに行っているか等がいまいちわからないといった方が

病院にペットを連れてくることがあります。

私は飼い主ではないから」

・・・など

症状を紙に書いて、病院にこられる方に渡してもらえないでしょうか。

先生達も助かると思います

公開日:

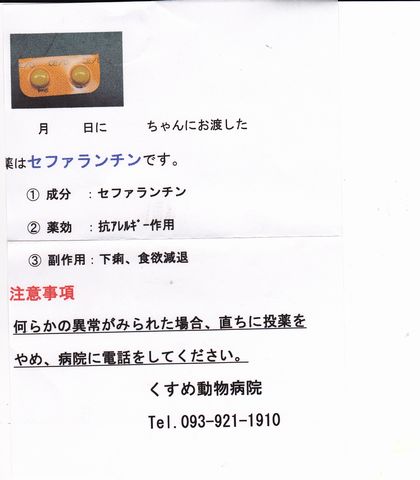

お薬手帳の使い方

みなさん、掛かりつけの病院が休みで他の病院にかかった経験ありませんか?

そんな時 いつも飲ませているお薬を持参し

「先生 これをいつも飲ませている薬です」

と持って行くと思いますが、

下の写真のように1/4に割られた薬や粉状になった薬ではどんな薬か調べられません。

飼い主さんと先生が情報を共有できるようお薬手帳を活用していただければと思います。

活用ポイント

☆1.ペットと外出する際、必ず利用するケージやバッグにお薬手帳を入れてください。

☆2.病院からもらったお薬の説明書や名前など記入してください。

(説明書はそのまま貼ってください。)

☆3.定期健診の結果(健康診断・甲状腺の検査結果やアレルギー検査etc)も

手帳にはさんでください。

☆4.アレルギーや副作用など、気になる事があった時は忘れない為に書き込んでください。

〇注意

処方されたお薬の名前や飲む量、回数、飲み方、注意を記入する為の手帳になります。

引越しや旅行先などで、他の病院に行く時にお薬手帳を作っていて

持参してもらうと、どのようなお薬を、どのくらいの期間使っているなどを

判断しやすくなり便利です。

お薬手帳作成

お薬手帳をつくるのに必要なもの!!

B5サイズのノートのみ(^^)/

家にある使ってないノートを活用してみてください。

表紙は自分の好みで、写真を貼ったり、絵を描いてみては?

作る過程も楽しいですよ♪

【番外編】「動物の病院くすめ」のアプリをダウンロードしてい頂ければ、お薬手帳として使えるページもあるので、よかったらダウンロードしてみてください♪

公開日:

床ずれ(ジョク創)

寝たっきりになってしまうと

どうしても床ずれが起きてしまいます。

部位は腰や肩がおもです。

腰や肩の骨ばった場所は床への接地箇所であり

思うように動けない不満から手足を一生懸命動かすため、摩れてしまいます。

床ずれが起きないよう

4時間に1度、体の位置を変えてあげてください(寝返りをうたせる)。

大型犬の場合

四肢を上にあげ、背中を軸に回転させるように体勢を変えてください。

また、なるべく柔らかいマットの上で寝かせるように心かけてください。

寝床は清潔に保ってもらいたいので、洗えるものを選んでください。

最後になりますが

なるべく前足・後足を飼い主さんが動かしてあげてください。

手足が突っ張った状態のままでは関節が硬くなってしまいます。

ゆっくり縮めたり、伸ばしたりしてあげてください。

公開日:

高齢のペットの食事

年を重ねていくと、今までは出来たのに、気をつけなくても良かったのにと

思われることが出てくると思います。

今回はご飯について書きたいと思います。

シニア向けフード

高齢になったら、シニア向けフードをあげられていると思います。

シニア向けフードはカロリーが低いので、

少量パピー向けフードを混ぜてあげてください。

ドライフードのあげ方について

ドライフードはそのままでは硬いので、さ湯や水でふやかしてください。

さ湯でふやかすことで、フードの匂いがたち食欲がまします。

立って食事が出来る子

食器の高さについて

食道の負担を軽くする為にも

食器の位置を顔の下くらいの高さに置くようにしてあげてください。

飼い主さんが、食器をその子の鼻の近くへ持っていってあげてください。

そうすればご飯に気がつきます。

もちろん、もちろんご飯を持っていく位置は顔の下くらいにしてあげてください。

寝たきりの子の場合

頭を膝に乗せ上体を起こす感じで胃より少し高くする意識でお願いします。

ペースト状の缶詰や流動食をシリンジを使い

口の横から少しずつ流してあげてください。水をあげる時も同様に。

ただし気管に入らないよう注意が必要です。

シリンジはホームセンターやダイソーなどで売られています。

※1

公開日:

ペットが高齢になった時きをつけること

動物も人と同じです。

年をとると耳が聞こえにくくなったり,

目が見えにくくなったりすることがあります。

飼い主さんへ

「いつもは名前を呼んだら来ていたのに、最近では呼んでも反応しないことがある」

耳が聞こえにくくなっているのかもしれません。

後ろから触れたりするとビックリするかもしれません。

こんなときは前から目を見て触れるようにしてあげてください。

「近頃、歩いているとよくモノにぶつかることがある」

視力が低下し、モノが見えのくくなっているのかもしれません。

触れるときは声を掛け触れるようにしてあげてください。

ペットは家具の配置を覚えているものです。

モノにぶつからないように、部屋の家具の配置換えは出来るだけ避け、

慣れ親しんだ部屋の配置のままにしてあげてください。

またモノにぶつかっても目などを怪我をしないよう、

散歩は飼い主さんが横に付き、その子のペースに合わせながら歩いてください。

日々の散歩しているルートは慣れていた道なので、ストレスなく散歩ができます。目が見えない状態で

たくさん歩いたり、知らない場所に行ったりすると、神経を遣って疲れてしまいます。しかし、まったく

外に出ないことはストレスがたまったり、運動不足になってしまうので、散歩はその子の状態に合わせて

適度にすることをお勧めします。

公開日:

動物病院へ来院シリーズ 2

病院からみた、来院のしかた

動物は我々にわかる言葉で話してはくれません。

でも体の調子が悪いとき、その症状が何時からどの様なのか

飼い主の皆様が一番わかっているので、お聞きしたいのです。

いつも食事の世話・散歩をしている方がお話していただくとよいのですが、

異なる方が来院の場合には紙に、

短くていいのですが書いてもらえると助かります。

尿の色・回数、便の様子(色・形・回数など)、

食事の量、嘔吐した回数・色・いつ吐いたのか、食事の時間は?

水を飲む量は今までと、多い?少ない?

皮膚の状態では、いつから痛がる、腫れに気がついたなど。

診察する際に参考にさせてもらっています。

一度に色々な病気を治療することが出来ませんので、

一番悪い症状からの治療となります。

公開日:

うさぎさんの病気 その1

おしっこをつまらせ、病院にこられることが多くみられます。

原因のひとつとして、餌として与えている干草が挙げられます。

干草はカルシウムが多く含まれ結石を誘発するようです。

予防としてイネ科の植物の乾草(チモシー)やラビットフードを与えることが

いいようです。

イネ科の干草は他のものに比べ、カルシウムが少ないのです。

ラビットフードはあくまでも栄養バランスをとる為の補助食品として食べさせるようにしてあげてください 。

公開日:

愛犬・愛猫の健康を守る!DOGドック・CATドックで安心の定期診断を

ペットは大切な家族の一員であり、彼らの健康を守るためには、日々のケアと定期的な健康診断が欠かせません。特にペットは自分で不調を訴えることができないため、定期的に検診を受けることで、飼い主が気づかないうちに進行する病気を早期に発見できます。この記事では、定期健康診断の重要性とそのメリットについてご紹介します。

1. 健康診断の重要性

ペットの健康状態を把握し、病気の早期発見や予防を行うため、定期健康診断は非常に重要です。特に犬や猫は年齢を重ねると、内臓疾患や慢性的な病気が進行しやすくなります。特にシニア期には定期的な検査が不可欠です。

健康診断の主な確認項目:

- 問診

- 視診:目、耳、歯などの確認。

- 触診:関節や骨、体表腫瘤、腹部臓器の異常などの確認。

- 聴診:心臓や肺の音、気管の異常を確認。

- 体重・体温測定:変化から潜在的な問題を把握。

- 血液検査:肝臓、腎臓など内臓機能を調べます。

- 尿・糞便検査:感染症や腎臓、膀胱の異常を確認。

- レントゲン・超音波検査:目に見えない内臓の状態や腫瘍を確認。

2. 定期健康診断のメリット

-

早期発見・早期治療

症状が現れない病気も、診断により早期発見が可能です。腫瘍や内臓疾患、糖尿病などの重大な病気も早期発見ならば治療の選択肢が増え、ペットへの負担を軽減します。 -

健康状態を把握し、最適な生活管理が可能

診断結果を元に、食事や運動の見直しを行えます。特に肥満や栄養不足の問題にも適切に対応できます。 -

予防医療の徹底

健康診断では、予防接種や寄生虫の駆除も一緒に行えるため、感染症のリスクを減らすことができます。定期検査により病気の発症リスクを抑え、ペットの健康を長期間サポートします。 -

飼い主の安心感

ペットが健康であることが確認できることで、飼い主の不安が軽減されます。また、異常がない場合でもケアが正しいことを確認し、より安心してペットとの生活を楽しむことができます。

3. 健康診断の頻度

ペットの年齢や健康状態によって異なりますが、若いペットでは年に1回、7歳以上のシニア期のペットは半年に1回の検査が理想です。10歳以上では、項目を絞った検査と広い検査を交互に行う方法もあります。

4. DOGドック・CATドックの流れ

- 検査前

DOGドック・CATドックは事前予約が必要です。診察時やお電話で予約をお願いします。 ※Aコースの場合 午前10時30分にご来院ください。 ※Bコース・Cコースの場合 午前9時~11時の間にご来院ください。ペットをお預かりして検査を行います。

- 検査当日

- 朝食を抜いてください。ただし、お水は与えても大丈夫です。

- 尿検査が必要な場合は、尿を持参してください。 ※できるだけ院内での採取が望ましいですが、生理現象なので必ず尿が溜まっているとは限らないため ※採尿後3時間以内の検査が理想です。保存する場合は冷暗所(4℃)で6時間以内にご持参ください。

- 検査後

検査結果は後日、書面にて郵送いたします。ただし、異常が見つかった場合は、当日に電話にて連絡します。

5. 健康診断の内容と費用

Aコース(基本コース):7,350円(税抜)

一般身体検査、血液検査(貧血の有無・赤血球数・白血球数など)、血液生化学検査(蛋白量・腎臓・肝臓・膵臓の数値など)、尿・糞便検査、爪切り、肛門腺しぼり

Bコース(高齢ドック):19,650円(税抜)

Aコースに加え、甲状腺ホルモン検査、レントゲン検査

Cコース(心疾患ドック):22,650円(税抜)

Bコースに加え、心臓超音波検査

【注意事項】

- 健康診断は平日のみ予約制。

- 当日朝は絶食でご来院ください。

- 尿は持参ください。 →検査精度を考えると院内で採取し、すぐに検査するのが望ましいですが、生理現象なので必ず尿が溜まっているとは限りません。尿は採尿後時間が経過すると性状が変化して検査結果に影響を与えます。原則的に採尿後3時間以内の検査が望ましいです。すぐに検査できない場合は冷暗所(4℃)で保存し、6時間以内であれば実施可能です。

- 大型犬の場合、追加料金がかかることがあります。

- 検査結果は後日書面にて郵送いたします。

- 気になる症状がある場合は動画におさめておいてください。

- 耳ダニほかの治療を行った場合、別途費用がかかります。

- 大型犬(15Kg以上)では、レントゲンサイズの都合上、追加料金が2,000円(税抜き)かかります。

- 麻酔が必要な場合は別途費用がかかります。

- その他、追加検査も可能です。 →猫エイズ/猫白血病検査 →フィラリア検査 →アレルギー検査 →ワクチン抗体検査など

公開日: