混合ワクチン接種について知ってもらいたいこと

混合ワクチン接種について知ってもらいたいこと

当院では混合ワクチン接種は毎年接種をお願いしています。

ただ生後3ヶ月未満のワンちゃん、ネコちゃんには生後3ヶ月までは1ヶ月おきの接種をお願いして

います。

その理由は出産時から母乳以外で育ってきた子は母乳からの免疫移行がないため

早めに接種する必要があります。

自然免疫は自然と免疫力が低下してくるので、ワクチン接種によって補います。

また家にこられて2週間未満のワンちゃん、ネコちゃんに関しては、1~2週間以上たって、

新しい環境に慣れてから混合ワクチン接種をした方がいいでしょう。!

◇ワクチンを打つタイミング

・1回目の接種 生後8週間後

・2回目の接種 生後12週間後

・3回目の接種 生後16週間後

4回目の接種 3回目の接種から1年後

◇年齢問わず混合ワクチン接種される場合に気をつけていただきたい点

ワンちゃんの中には稀にワクチン接種後に顔が腫れたり、吐いたりする子がいます。

接種後の経過を観るため病院で20~30分経過を観る場合があります。

また数時間して症状が出ることもあるので、症状が出たときすぐに病院にかかれるように

特に初めて接種される場合、午前中の接種が望ましいと思います。

一度でもそのような症状がみられた子に関しては免疫の有無を確かめる為

外部検査機関に依頼することもあります。

検査結果が出るまでに2週間程度かかりますが、飼い主様に安心してもらえれるようにとの考えより勧

めています。

以上のことは個体差があるので掛かりつけの病院で先生に相談してください。

◇ワクチン接種後は安静に

ヒトと同じようにワクチン接種後は激しい運動は避け、安静にするようにしてください。

混合ワクチン接種される場合に気を付けていただきたい点で触れましたが、接種後 顔の腫れや吐い

たりする子もいますのでよく観察してあげてください。

最後になりますが、ワクチンを打ってもすぐに免疫ができる訳ではありません。

抗体ができるまでに1~2週間ほどかかると言われていますので、他の子に会わせたいという気持ちは

わかりますが、子犬や子猫の場合は特にすぐに他の子たちとの接触は避けた方がいいです。

何か気になることがありましたら、お問い合わせください。

ワクチンのお話は 「いぬねこワクチン」

公開日:

結石の怖い話(膀胱)

尿石症とは

膀胱や尿道に結晶ができ、粘膜を刺激し痛みが生じる病気

場合によって結石で尿道や尿管が塞がれて尿が出なくなってしまうことも

膀胱は収縮する風船のようなもので、膀胱に尿を溜め縮まることで

尿道へ送りだす器官です。

写真は膀胱の正常な状態をイメージしたものです。

↓

そこに尿がたまり、写真のように膀胱は膨らんでいきます。

↓

結石により尿道や尿管が塞がれてしまうと、この溜まった尿はできれずに

写真の状態を維持することに・・・

こんなことを繰り返していると、写真のように収縮能力をなくし

自力でオシッコが出来なくなることもあるので、トイレに長く座ることが

あるなど心当たりのある子は早めに病院へ連れて行ってください。

最悪の場合は手術が必要になることも。

オシッコの病気チェック項目(犬猫編)

□ おしっこに赤やピンクの色がつく。

□ トイレ以外の場所で我慢できず、おしっこをしてしまう。

□ 日に何度もトイレに行く。

□ トイレでうずくまる・力んでいるがおしっこが出ていない。

□ おしっこが少量しかでず、キレが悪い。

□ お腹を触ると嫌がる。

□ 食欲がない・元気がない

公開日:

ご飯を切り替える際の注意点

🍽 ご飯を切り替える際の注意点

本日は、ご飯を切り替える際のポイントについてお話しします!

① 急にご飯を切り替えない

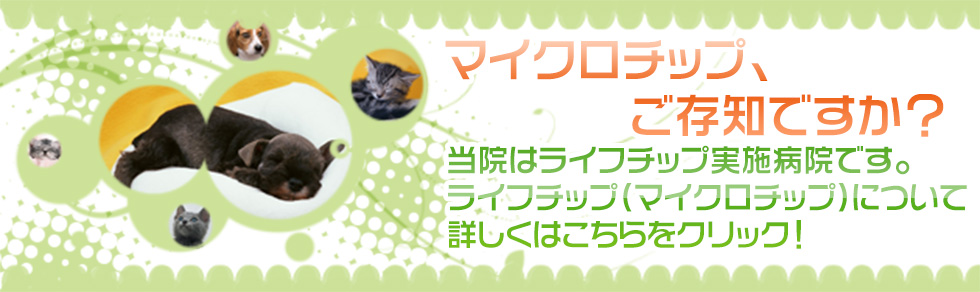

ご飯の切り替えは1週間~10日間かけて、徐々に行うのがポイントです。(この期間はもう少し長くなってもOKです)

急に新しいご飯(封を新しくあける場合も)に変えると、お腹を壊したり、食べなくなったりすることがあります。

切り替えの割合の目安

📅 1~3日目 → 今あげてるフード75% / 新フード25%

📅 4~6日目 → 今あげてるフード50% / 新フード50%

📅 7~10日目 → 今あげてるフード25% / 新フード75%

📅 11日目以降 → 今あげてるフード100%

🐾 飼い主さんのQ&A

Q1. もし急にご飯を変えたらどうなりますか?

A1. 急な変更は消化不良を引き起こしやすく、下痢や嘔吐の原因になります。必ず徐々に切り替えてください。

Q2. うちの子は新しいご飯を食べてくれません。どうすれば?

A2. 今あげてるフードの割合を多めにしながら、少しずつ新しいフードを増やしてみてください。香りをつけるために、少量のお湯でふやかすのも効果的です。

② 食べきれる量を選ぶ

ドライフードは1袋を1ヶ月で食べきれる量を選びましょう。

「買いに行くのが手間だから…」と大容量のフードを買う方もいますが、封を開けて時間が経つとフードが酸化してしまいます。すると、

🐶 「このご飯…なんかおいしくない?」

とペットが食べなくなることも!

🐾 飼い主さんのQ&A

Q1. フードの保存方法は?

A1. 開封後は密閉容器に入れ、直射日光や湿気を避けて保管してください。

Q2. 1ヶ月以上持つ大袋を買ったらダメですか?

A2. なるべく小分けタイプを選ぶのが理想ですが、保存状態を良くすれば長持ちします。

③ 缶詰について

缶詰フードは、ドライフードと比べて水分量が多く、嗜好性が高いのが特徴です。

📌 開封後は冷蔵保存し、2~3日以内に使い切るようにしましょう。 📌 ドライフードと併用する場合は、少量ずつ混ぜて与えると食いつきが良くなります。 📌 冷蔵庫から出した直後の冷たいフードは、お腹を壊す原因になることがあるので、少し温めてから与えると◎

🐾 飼い主さんのQ&A

Q1. 缶詰だけを与えてもいいですか?

A1. 栄養バランスを考えると、ドライフードと併用するのが理想です。缶詰だけだと歯石がつきやすくなるため、歯磨きケアも忘れずに!

Q2. 冷蔵庫で保存した缶詰をそのまま与えても大丈夫?

A2. そのままだと冷たすぎるので、電子レンジで数秒温めるか、湯煎して少し温度を上げてから与えると良いでしょう。

④ 試食を忘れずに

「新しいフードをあげたら下痢をしました…」

という相談もよくあります。

新しいご飯をあげるときは、2~3日様子を見て、下痢や嘔吐がないかチェックしましょう。もし症状が出た場合は、すぐに元のご飯に戻すのがベストです。

🐾 飼い主さんのQ&A

Q1. フードを変えるとき、試食ってどうすればいいの?

A1. 少量を与えてみて、2~3日間の体調の変化を確認してください。

Q2. 新しいご飯を気に入らないみたい…どうしたらいい?

A2. 無理に変えず、今まであげていたフードに少しずつ混ぜて馴染ませてみましょう。

🛒 補足:買い足しのタイミング

今のご飯が残り1/3になったら買い足しましょう!

「急に無くなった!」と焦って別のフードに変えると、お腹のトラブルにつながることもあるので、余裕を持って準備してくださいね。

💡 まとめ

✅ ご飯の切り替えは1週間以上かけて徐々に

✅ 1ヶ月で食べきれる量のフードを選ぶ

✅ 缶詰は開封後2~3日以内に使い切る

✅ 試食しながら様子を見る(下痢をしたら戻す)

✅ フードが残り1/3になったら買い足す

ワンちゃん・ネコちゃんの食事は、健康の基本です! 無理なく、ゆっくり切り替えていきましょう🐾✨

公開日:

犬の耳の役割と健康管理

耳の構造とはたらき

犬の耳の構造とはたらき

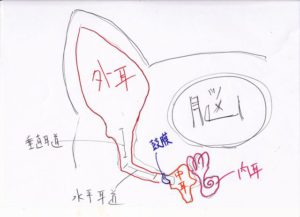

犬の耳は、人間の耳と似ていますが、独自の構造と機能を持っています。犬の耳は外耳、中耳、内耳の3つの部分で構成され、それぞれが異なる役割を果たします。

-

外耳:外耳は耳介(耳の外側の部分)と外耳道(耳の穴)から構成されています。耳介は音を集めるアンテナのような役割を果たし、外耳道を通して音を中耳に送ります。犬の外耳道はL字型になってます。特に水平耳道と呼ばれる部分が人と比べ長いのが特徴で、汚れが溜まりやすい構造です。

-

中耳:中耳には鼓膜や聴小骨があり、音の振動を内耳に伝える役割を果たします。鼓膜は外耳道の奥にあり、音波をキャッチして振動に変換します。

-

内耳:内耳には、音を脳に伝えるための感覚器官があり、平衡感覚も管理しています。犬はこの機能により、音を正確に捉え、体のバランスを保つことができます。ここが犬にとって非常に重要で、内耳がダメージを受けると、バランスが取れなくなったり、姿勢や顔が傾くことがあります。

耳垢ってどうやってできるの?

耳垢(耳あか)は、外耳道にある皮脂腺や耳垢腺から分泌される物質と、耳に入った汚れや皮膚の細胞が混ざり合ってできるものです。耳垢には、以下の役割があります。

- 保護:耳垢は外耳道を保護するための自然なバリアとして機能し、汚れや異物が耳に侵入するのを防ぎます。

- 保湿:外耳道の皮膚を乾燥から守る役割も果たし、健康な状態を保つために必要な潤いを与えます。

ただし、耳垢が過剰に溜まると、炎症や感染症を引き起こす原因になることがあります。定期的な耳のチェックとケアで、健康を保つことが大切です。

犬の耳のケア方法

犬の耳は定期的にケアを行うことが大切です。特に、垂れ耳の犬種や外耳道が狭い犬種は、耳の中が蒸れやすく、感染症のリスクが高くなります。以下の手順で、耳のケアを行いましょう。

-

耳の状態をチェック

まず、耳の中を優しくチェックします。異常な赤みや、悪臭、過剰な耳垢がないか確認します。これらの兆候があれば、動物病院に相談する必要があります。 -

耳掃除用の液を使う

洗浄液を使用する場合は、たっぷりと液を耳に入れて耳の根元を軽くマッサージします。これにより、耳の中の汚れが浮き上がります。その後、ペット自身が頭を振って耳垢を外に出すのを待ちます。出てきた耳垢をガーゼで拭き取ってあげてください。耳掃除が苦手な子には、耳に息を吹きかけると頭を振って耳垢を出しやすくなりますが、その際には注意が必要です。耳垢などが顔にかかったりもします。最悪・・・口に入ることも・・・ -

柔らかい布やコットンで拭く

犬や猫の耳を掃除する際は、綿棒を使わずにコットンを水で濡らし、耳の内側(指が届くところまで)を優しく拭くようにしてあげてください。人とペットの耳の構造は異なるため、綿棒を使うと耳垢を奥に押し込んでしまったり、耳を傷つける可能性があります。

4.耳掃除は週に1~2回が目安

耳のケアは週に1~2回程度が適切です。過剰な掃除は、耳の自然なバランスを崩すことがあるため、やりすぎには注意しましょう。

耳のケアでの注意点

-

無理に奥まで掃除しない

耳の奥まで無理に掃除すると、鼓膜を傷つける可能性があるため注意が必要です。表面を優しく拭くだけで十分です。 -

耳の異常に気づいたらすぐに受診

異臭、かゆがる、耳を頻繁に振る、赤みや炎症がある場合は、すぐに動物病院で診察を受けましょう。これらは耳の感染症や炎症のサインです。 -

水遊び後やシャンプー後はしっかり乾かす

水遊びやシャンプー後は、耳の中をしっかり乾かすことが重要です。湿気がこもると、細菌やカビの繁殖が進みやすくなります。

犬の耳に関するQ&A

Q1. 犬の耳掃除はどのくらいの頻度で行うべきですか?

A1. 犬の耳掃除は、通常週に1~2回が目安です。耳垢がたまりやすい犬種や、耳の中が蒸れやすい垂れ耳の犬種は、特に定期的なケアが必要です。過剰な耳掃除は、耳の自然な保護機能を損なう可能性があるため、適度な頻度で行うことが大切です。

Q2. 耳垢がたまりやすい犬種にはどんなものがありますか?

A2. 耳垢がたまりやすい犬種は、特に垂れ耳の犬や外耳道が狭い犬種が挙げられます。代表的な犬種は、コッカースパニエル、バセットハウンド、ビーグルなどです。これらの犬種は耳が蒸れやすいため、特に注意が必要です。

Q3. 犬の耳から悪臭がするのはどうしてですか?

A3. 犬の耳から悪臭がする場合、外耳炎や耳ダニ、細菌やカビの感染症が原因である可能性があります。悪臭に加えて、耳を頻繁にかゆがる、耳を振る、赤みや腫れが見られる場合は、すぐに動物病院で診察を受けることをお勧めします。

Q4. 耳掃除用の綿棒を使っても良いですか?

A4. 犬の耳掃除に綿棒を使うことはお勧めできません。綿棒は耳の奥まで入れてしまうリスクがあり、鼓膜を傷つける可能性があります。また、汚れを奥に押し込んでしまうこともあります。耳掃除には柔らかい布やコットンパッドを使用するのが安全です。

Q5. 水遊びやシャンプーの後、耳をどうやってケアすればいいですか?

A5. 水遊びやシャンプーの後は、耳の中が湿ったままにならないように、優しく乾かすことが重要です。特に垂れ耳の犬種では、耳の中が蒸れると細菌やカビが繁殖しやすくなります。柔らかい布で耳の外側を拭いたり、必要に応じて耳掃除用液を使ってケアしましょう。

Q6. 犬が頻繁に耳を掻くのは問題ですか?

A6. 犬が頻繁に耳を掻く場合、耳の中に何らかのトラブルがある可能性があります。外耳炎、耳ダニ、アレルギーなどが原因となっていることが多いです。このような場合、動物病院で診察を受け、適切な治療を受けることが大切です。

公開日:

愛犬・愛猫のために知っておきたい不妊手術(避妊・去勢)のメリット・デメリットとその後のケア

不妊手術(避妊・去勢)について、こんな質問を受けることがあります。

「避妊手術って、いつからしたらいいんですか?」

「手術後太ったりしますよね?」

「手術をするとどうなるんですか?」

「手術はするには予約が必要ですか?」

「入院が必要ですか?」

「マーキングはとまりますか?」

こういった飼い主さんからの質問に対して、ここで書いてあることが

全て答えられてるとは言えませんが不妊手術(避妊・去勢)ついてお話をさせていただきます。

1. 不妊手術のメリット

健康面のメリット

- 病気の予防: 避妊手術を受けることで、メスの犬猫は子宮蓄膿症や乳腺腫瘍のリスクが大幅に減少します。去勢手術を受けたオスの犬猫も、精巣腫瘍や前立腺疾患のリスクが低くなります。

- 寿命の延長: 研究によると、不妊手術を受けた犬猫は、受けていない犬猫よりも長生きする傾向があります。

行動面のメリット

- 問題行動の軽減: 去勢手術を受けたオスの犬猫は、マーキングや攻撃的な行動が減少することがあります。また、発情期のストレスや不安が軽減されるため、穏やかな性格になることもあります。

- 繁殖制限: 予期せぬ妊娠を防ぐことで、飼い主が負う責任が軽減され、また、野良猫や野良犬の増加を抑制する効果もあります。

2. 不妊手術のデメリット

健康リスク

- 麻酔リスク: 不妊手術には全身麻酔が必要なため、麻酔に対するリスクがあります。ただし、健康な動物であればそのリスクは比較的低いです。

- 手術後の肥満: ホルモンバランスの変化により、手術後に体重が増えやすくなることがあります。適切な食事管理と運動が必要です。

行動リスク

- 活動性の低下: 一部の犬猫は、不妊手術後に活動性が低下し、動きが少なくなることがあります。しかし、適切な運動を促すことで解消できます。

3. 手術可能年齢

- 一般的な推奨年齢: 犬猫の不妊手術は、生後6か月から1歳頃に行うのが一般的です。この時期には、性成熟が始まり、手術のメリットが最大化されます。

4. 不妊手術後の食事管理

- カロリーコントロール: 不妊手術後、ホルモンバランスの変化により、犬猫は太りやすくなることがあります。カロリー摂取量を調整し、体重管理を行うことが重要です。

- 特別なフードの導入: ロイヤルカナンのニュータードケア(療法食)または市販されている「避妊・去勢後用フード」や「ライトフード」は、低カロリーで、肥満予防に適しています。必要に応じて、これらのフードに切り替えることを検討してください。

- 定期的な体重チェック: 手術後は、定期的に体重を測定し、増加している場合は食事量や内容を見直しましょう。

最後に

避妊手術を希望される飼い主さんへお願い

当院では、愛犬・愛猫の安全を最優先に考えて、避妊手術を行っております。手術を安全に行うために、以下の3点についてご確認いただき、ご協力をお願い申し上げます。

1. 妊娠している場合

もし、愛猫や愛犬が妊娠している場合は、出産後2ヶ月が経過してから避妊手術の予約を入れてください。出産後の体が回復し、母体が健康な状態になってから手術を行うことが重要です。

2. 発情中の手術は避けてください

発情期に手術を行うと、出血が増えるなどリスクが高まるため、発情が終わってから手術の予約をお願い致します。発情が終わった後が、手術を行う最適な時期です。

3. 体調不良時には手術を避けてください

不妊手術(去勢・避妊)を受ける際には、以下のような体調不良が見られる場合、手術の予約を入れないでください。

- お腹を壊して下痢をしている

- くしゃみをよくする

- 鼻水が出ている

これらの症状がある場合、麻酔や手術が身体に負担をかける可能性があるため、健康な状態で手術を受けることが最も安全です。

以上3点、愛犬・愛猫の健康を守るために、必ずお守りいただきますようお願い申し上げます。不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

公開日:

肉球のあれこれ

肉球の役割などについて

消音

今でこそあまり使う機会がありませんが

狩のときに獲物にこっそり近づけるように足音を消す役割をはたしていました。

↓

↓

衝撃への緩和

弾力のある肉球は動物の体重を支える役割をはたし、

高いとこから飛び降りたとき足への衝撃を和らげるクッションの役割をはたします。

バスケットシューズのようなクッション性のある靴を履いているようなものです。

発汗

肉球は体の中で唯一 汗腺があり、汗をかける場所です。

体温調節の役割や汗をかくことで、肉球を乾燥から守る役割をはたしています。

それと、緊張の度合いも肉球から分かることもあります。

緊張したりすると手に汗をかきませんか?

ペット達にも同じ様なことがおきます。

あるワンコは診察台から降りた後、その子がいた場所をふと見ると肉球の跡が・・・・

そんなに緊張しなくても(笑)と感じたことがありました。

怪我

肉球は他の部位の皮膚に比べ再生能力が低いです。

そのため、ちょっとした傷でも完治に時間がかかります。

また体を支えていますので、どうしても傷口を押し広げてしまいます。

ヤケド

夏場はアスファルトやコンクリートが太陽に熱せられかなり熱くなります。

動物は素足で歩いているようなものです。

試しに素足で歩いてみてください。

実証済みですがかなり熱かったです。

散歩に行く際は、地面をさわり熱くないか確かめて行ってください。

保護の為の毛

肉球と肉球の間には毛が生えており、肉球を保護しています。

ですが、この毛が長くなると滑りやすくなります。

特にフローリングは

踏ん張りが利かず腰を悪くしたり、怪我にも繋がる恐れもあります。

長くなったらカットしましょう。

肉球は1番地面に触れる部位ですし、

その子のことを知ることが出来る部位です。

普段を知らなければ、変化が起きたときに気がつきません。

散歩から帰ってきたら足を洗うときにでも観察してあげてください。

余談ですが待合室にあった本を紹介します。

「ねこの肉球うらない」

公開日:

気温が高くなってきた 今!!

動物病院などにペットを連れて行く時、ゲージに入れてこられることがあると思います。

ゲージの中は空気の流れがあまりない為、ゲージ内の温度が上がることもあります。

ゲージの中に保冷剤やペットボトルに水を入れ凍らせたものをタオルに

※1

包み入れてあげてください。

そうすることで、ゲージ内の温度を下げることが出来ます。

※1 保冷剤は、何でも咬んだりする子は控えた方がいいかもしれません。

公開日:

混合ワクチン証明書保管

病院で混合ワクチンを接種した時に証明書をもらいますよね!

この証明書、ペットホテルへ預ける時などに、新居へ入居する際に提出の必要があります。

証明書はB5用紙の半分程度の大きさですので、意外と無くしやすいんですよ・・・

ここでひとつ提案です。

見本を用意したので、下記の手順で保管してみてください。

②に①を貼り付けてください!!

出来上がったらA4ファイルに入れて保管♪

もしくはノートに証明書を貼って保管されるのもいいかもしれません。

追記

記録用紙を作成した時サイズも完璧だ!と印刷し、貼ってみると・・・

皆さんが作られる時はこんなことがないように

公開日:

熱中症(室温)

最近、日中の気温が高い日が続いています。

そろそろペットの熱中症対策の準備をしておきましょう(^^)

備えあればです!

まずみなさんに用意して頂きたい物は

・温度計(出来れば 2コ)

・扇風機 1台

・エアコン

この3つが今回使われます。

まずは温度計です。

温度計が家にあると言われる方は今置かれている場所は棚の上や壁に掛けてあると思います。

でも意外と自分たちがいる場所とペット達がいる高さで温度は違ったりするんですよ。

今 うちでもその実証のために温度計を壁に2つ掛けてみました。

こんなふうに(^^)

上は90cm辺り下は15cm辺りに設置しました。

うちにはダックスがいますので、その子の背丈に合わせた高さにしてます。

その子の背丈もしくはその子がよくいる場所でもいいと思います。

次に扇風機の話です。

エアコンがあるのになぜ扇風機?と思われる方もいると思いますが

お付き合いください。

室温設定を28度にして部屋を涼しくされていると思いますが、

冷たい風は下に溜まりやすい性質があります。

自分たちは丁度いいなと思っていても、

下にいるペットたちには少し寒すぎる場合も。

そこで冷たい空気を循環させるために扇風機が必要となります。

やり方は扇風機は頭を上にし壁に向け回してあげてください。

これでOKです!

公開日:

熱中症

そろそろ気をつけてください!!

気温が高くなると注意が必要になります。

日陰にいても無風状態の場所では熱中症を起こすことがあります。

室内であっても気温が高くなることがあるので注意が必要です。

短頭種(パグ・シーズーなど)は、特に注意が必要となります。

散歩は地面(地面から10cmくらいの所では約50℃になることがあるそうです。)が

熱くない時間にしましょう。

熱中症の症状として

呼吸が速くなる

体温が41℃以上になることもある

体温が高い状態が長く続くと腎臓などが悪くなる場合があり、最悪 死に至ることもあります。

異常な状態が続く場合は早めに病院へ連れて行ってください。

公開日: