ブラッシングしていますか?(熱中症対策)

本日はブラッシングのことをお話させてください。

雨に濡れた毛は絡み通気性が悪くなり、蒸れて皮膚に負担がかってしまいます。

ほっておくと皮膚が赤くなり、ただれることもあります。

皮膚に悪いだけでなく、固まりになった毛が壁となり体に熱もこもってしまい、

熱中症になることも。

あなたが日中にウインドブレーカーを着て歩くようなものです。

大げさな例えかもしれませんが

そのくらい辛いことだと知ってあげてください。

雨にぬれる前によくブラッシングをしてあげてください。

そして雨に濡れたらタオルでよく拭いて乾かしてあげてください。

(A)

(B)

(B)

ブラッシングする際はAのようなブラシのものよりBのようなクシのものを使用してください。

Aでは表面は綺麗になりますが、どうしても皮膚に近い場所などはとききれてないことがあります。

どちらも、ナフコやグッデイなどのホームセンター・ペットショップに置いています。

クシの目のあらいものと細かいのもを用意してください。

順番は

あらい方で先にブラッシングし、次に細かい方でブラッシングをしてください。

公開日:

犬猫のご飯を置きっぱなしにする危険性と対策

そろそろ気をつけて!

「うちの子は時間をかけて食べるから」、「食べむらがあるから、夕方までご飯は置きっぱなしにしています。」という飼い主さんの声を聞くことがあります。

それはこの子たちはいつでも食べられるし、気が向いたらまた食べよと思っているだけです。

ご飯の置きっぱなしは危険が潜んでいます!

健康リスクと、適切な管理方法についてのポイント

1. 食べ残しによる細菌の繁殖

食べ物が室温で長時間放置されると、細菌が繁殖しやすくなります。特にウェットフードは、ドライフードに比べて腐敗しやすいため、食中毒の原因となる可能性があります。犬や猫がこれらの食べ物を食べると、消化不良や嘔吐、下痢などの症状を引き起こすリスクがあります。特に梅雨時期は。

2. 寄生虫や害虫の誘引

放置されたフードは、ハエ、アリ、ゴキブリ、さらにはネズミなどの害虫を引き寄せる原因となります。これらの害虫は、フードに卵を産みつけたり、病原菌を運んだりする可能性があります。特にネズミは、サルモネラ菌や寄生虫を運ぶため、非常に危険です。

3. 食事の質の低下

ドライフードであっても、長時間放置すると酸化が進み、栄養価が低下することがあります。特にビタミンや脂肪は、時間が経つと劣化しやすいため、ペットが十分な栄養を摂取できなくなる可能性があります。また、フードのにおいが変わり食べなくなったりします。

4. ペットの健康管理の難しさ

ご飯をいつでも食べられる状態にしておくと、ペットの食事量や食欲の変化を把握しにくくなります。これにより、肥満や食欲不振、病気の早期発見が難しくなることがあります。

対策と注意点

- 時間を決めて与える:

生活習慣、規則正しくすることが一番です。散歩のあとにご飯をあげる、そんな毎日決まった時間に同じ行動をとってあげてください。また一定時間が経過したら残りを片付けるようにしましょう。特にウェットフードは、30分から1時間以内に片付けることが理想的です。子供の頃、食事中にテレビに夢中になっていたら、親にご飯を下げられた時のことを思い出してください。きっと、この子も同じ気持ちになると思いますよ。

-

適切な量を提供する: ペットが一度に食べ切れる量を測って与えることで、食べ残しを防ぎます。また僕の知り合いに1回の食べる量は少ないけど、すぐにお腹が空くという子がいました。ペット達にもそんな子がいるんですよ。そんな子には1回量をへらして回数を増やしてください。

- 食器の清潔を保つ: フードを与えた後は、食器をしっかりと洗い、細菌や寄生虫の繁殖を防ぎましょう。

- フードの保存方法に注意: 未開封のフードは涼しく乾燥した場所で保管し、開封後は密閉容器に入れて鮮度を保つことが大切です。

公開日:

熱中症対策(水分補給編)

犬や猫が一日に必要とする水分摂取量は、体重や食事内容、生活環境、活動量などによって異なりますが、一般的な目安として

犬の水分摂取量

体重1kgあたり約50~60mlの水分が必要です。

例えば、体重10kgの犬であれば、1日に約500~600mlの水を飲むことが目安となります。

猫の水分摂取量

体重1kgあたり約50~60mlの水分が必要です。

例えば、体重4kgの猫であれば、1日に約200~240mlの水が必要です。

食事に含まれる水分量

ウェットフードは約70~80%の水分を含んでいます。

ドライフードは約10%以下の水分しか含まれていません。

なかなか水入れに水をいれていても飲んでくれない・・・

飲んでると思う・・・

と言われる飼い主さんもおられます

そこで

水分を摂るために!!いくつか工夫を紹介します。

1. 水の場所を複数設置する

家の中に複数の水飲み場を設置することで、ペットが水を見つけやすくなります。また、飲みやすい場所や環境を選んで水を飲むことが増えるかもしれません。猫は夜間でも水を飲むので気をつけてあげてください。

2. 流れる水を提供する

猫や一部の犬は、流れる水を好む傾向があります。ペット用のウォーターファウンテンを使うと、水を飲む興味を引きやすくなります。写真に写っているナナ(猫)は蛇口から直接、飲むことがあります。

3. 水の質を改善する

新鮮で清潔な水を提供することが重要です。水にほんの少しだけ氷を入れて冷たくするのも良いでしょう。

4. ウェットフードを与える

ドライフードよりもウェットフード(缶詰やパウチ)には水分が多く含まれています。これを食事に取り入れることで、自然と水分摂取量が増えます。なかにはドライフードしか食べない子もいますので、水やぬるま湯をドライフードにかけてあげる。

5. 水に味をつける

水に塩分の含まないブイヨンやツナ缶の汁やささみのゆで汁を混ぜることで、ペットが飲みやすくなります。ただし、塩分やその他の調味料が入っていないものを使用してください。

6. 水の器を見直す

いま食器は陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス etc 多く種類があります。その子によって好きな素材があります。また器の大きさも関係してきます。猫の場合、ひげが食器に当たると嫌がる子もいますので、浅くて広い器などを選んでみてください。

7. 遊びや運動後に水を提供する

犬や猫が運動をした後は喉が渇きやすくなります。遊びの後や散歩の後に水を飲む時間を作ると、自然に水分摂取量が増えます。散歩の際はお水を準備していってください。

公開日:

あなたはペットの平均体温(平熱)を知っていますか?

ペットの平均体温を知っていますか?

人の平熱は36.5度・・・でしたよね?

犬の平熱は38.9度~39度(※1直腸温度)

猫の平熱は38.9度~39度( 直腸温度)

といわれています。

ここで挙げた平熱は人・犬・猫と大きなくくりでの平均体温です。

平均体温、自分はこの体温より高いなとか低いなという方がいると思います。

犬や猫も同じです。

あなたのそばにいるこの体温と平均体温が同じとは限りません。

飼い主さんがペットの平均体温(平熱)を知っておくことで、病気のサインに気づくことができます(^^)

あなたは自分の平熱はどうやって、調べましたか?

今から 一緒にペットの平均体温を調べましょう!

用意するもの

・家にある体温計

・ノート(カレンダーなどの裏など)

・時計

補足

上で挙げた平均体温もそうですが、病院で体温を計る場合、お尻から検温します。

これは直腸温度です。

これからやってもらう計り方で検温した体温とは±1度の誤差が生じますので、

病院で計ってもらったら体温が違うと思わないで下さい。

では体温測定に入ります(^^)

体温計は脇に挟んでください

↓

表示された体温を紙に記入

注意

平均体温(平熱)を知るためには決まった時間に毎日測定することが必要です。

↓

測定した体温を日数で割ると平均体温がでます。

公開日:

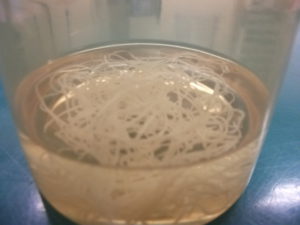

寄生虫シリーズ(回虫)

回虫

ペットが回虫に感染するのは、回虫の卵や幼虫を含んだ

土や便を飲み込んだり、回虫のいるげっ歯類、鳥、昆虫などを食べたりすることが原因です。

子犬や子猫は母体にいるときに母犬・母猫を通して感染することがよくあります

回虫は人の口から感染する「人畜感染症」でもあります。

衛生状態をよく保つことが重要!!

ペットの排泄物は速やかに取り除き、ペットの小屋は常に清潔に

公開日:

寄生虫シリーズ(カイセン 猫)②

ネコショウコウセンヒゼンダニ症(カイセン)

寄生ダニ(ネコショウコウセンヒゼンダニ)によって起こる

皮膚病(疥癬)です。非常に感染しやすくこの病気にかかると

激しい痒みが生じ、毛が薄くなり、とれにくい黄灰色のかさぶたが

できたり、魚のうろこに似た薄い板状に皮膚が角化します。

このダニは、耳、頭、顔および首の皮膚の中に生息することを好みます。

ときには人間の皮膚に寄生して炎症をおこすこともあります。

おかしな症状が現れたときは医師に診てもらうようにしてください。

公開日:

寄生虫シリーズ(カイセン 犬)①

イヌヒゼンダニ症(カイセン)

寄生ダニ(イヌヒゼンダニ)によって起こる皮膚病です。

激しい痒みを生じ、皮膚が赤くなり、毛が抜け、かさぶたができます。

ヒゼンダニは毛のあまり生えてこない皮膚に生息することを好むので、

耳、肘、腹部、くるぶしの関節などに一番多くみつかります。

イヌヒゼンダニは人にもうつることがあります。

皮膚におかしな症状が現れたときは、皮膚科に受診してください。

(その際、ペットがカイセンであると伝えましょう)

公開日:

アカラス症

アカラス症

毛穴に寄生するニキビダニの増殖により皮膚炎が起きる皮膚病です。

「ニキビダニ」こいつは多くの健康な犬にも少数存在しますよ!

発症する原因

免疫力の低下、母犬からの感染、ストレスなど色々あります。

症状

脱毛や皮膚の赤み

眼や口の周囲が感染しやすく、足先など局所的、または全身に及ぶ場合

もあります。

一般的に痒みはあまり強くありませんが、

細菌による二次感染が加わると激しい炎症を起こす場合もあります。

二次感染

二次感染

アカラス症の治療には時間がかかってしまいます。

特に老犬でアカラスを発症した場合は治りにくいです。

飼い主さんの判断で、

「もう大分よくなったし、大丈夫」

と治療を中断してしまい再発してしまった・・・ということがあります。

公開日:

モルモットがかかる皮膚の病気

疥癬(モルモットセンコウヒセンダニ症)

おもにケージ内の不衛生な環境や栄養不足により引き起こす病気

センコウヒセンダニに寄生されると

フケが多くなったり、激しい痒みから体を掻きむしってしまい皮膚炎をおこすことも。

また症状が悪化すると、食欲がなくなり、体重も減ったりすることも。

センコウヒセンダニ

皮膚にトンネルを掘って寄生する厄介なダニ

こいつは肉眼では見ることはできません。

下の写真のように顕微鏡で見なければいけないちっちゃなやつです。

人にもうつるので注意が必要です!

公開日:

フィラリア症 (犬糸状虫症)とは・・

フィラリア症 (犬糸状虫症)とは・・

フィラリア症とは、フィラリアが主に犬の心臓(特に右心室)と肺静脈に寄生し、呼吸器系、循環器系および泌尿器系に多様な障害をもたらします

キーワード1

フィラリアは、蚊によって媒介される寄生虫です。雌のフィラリアは交尾後、血液中にミクロフィラリアと呼ばれる幼虫を生みます。蚊が犬を刺すと、血液とともにミクロフィラリアが吸い取られ、蚊の体内で約2週間かけて2回脱皮し、感染力を持つ「第3期幼虫(感染幼虫)」に成長します。その後、蚊が再び犬を刺すと、幼虫が犬の体内に入り、約6ヶ月で成虫となります。成虫は約3~5年、ミクロフィラリアは1~2年の寿命を持ちます。

フィラリアに感染している犬の体内には

フィラリアの成虫と成虫が産んだミクロフィラリアがいます。

↓

ミクロフィラリアは蚊が吸血した時に蚊の体内に入り、

2週間かけて感染力のある感染幼虫(第3期幼虫)に育ちます。

↓

感染幼虫を持った蚊が別の犬を吸血する時に幼虫が皮膚へ侵入します。

↓

犬の体内に入った幼虫は2~3ヶ月かけ皮下・筋肉内で成長し、2センチ程度の体長になります。

↓

その後、血管に侵入して心臓や肺動脈に寄生し3~4ヶ月かけて成虫となりミクロフィラリアを産んでいきます。

※フィラリアの成虫

フィラリア症の症状は、成虫の数や寄生部位によって異なり、軽度の場合はほとんど症状が現れませんが、重度の場合は咳や運動を嫌がる、体重減少、赤い尿などの症状が見られます。

- 喉に骨が引っかかったような「カッカッ」という咳

- 運動を嫌がる、走りたがらない

- 散歩中に立ち止まり、呼吸が荒くなる

- 激しい運動や興奮後に失神する

- 体が痩せ、お腹が張ってくる

- コーヒー色や赤い尿をする、元気や食欲がなくなる

フィラリア症の治療方法は、病態に応じて内科的治療と外科的治療があります。

-

内科的治療: 症状を和らげるために薬物療法が行われます。例えば、咳が出ている場合は咳を抑える薬が使われ、肝臓や腎臓に障害が出ている場合は、それに対する処置が行われます。また、フィラリア成虫を殺す薬も使用されることがありますが、成虫が死んだ後に血管内で詰まるリスクがあるため、慎重な管理が必要です。

-

外科的治療: 重度のフィラリア症の場合、外科手術によって心臓や血管内から成虫を取り除くことが検討されます。この治療法は、寄生虫の数が多く、内科的治療だけでは改善が見込めない場合に選択されます。

キーワード2

フィラリア症は予防のできる病気です

フィラリアは、一度感染すると体外に排出することができない、厄介な寄生虫です

しかし、現在では予防薬を1ヶ月に1回飲ますことで感染リスクを限りなくゼロに近づける有効手段です

予防

「蚊に刺されない=フィラリアに感染しない」と、蚊取り線香をたいたり、散歩に行かないなど

の方法をとられる飼い主さんがおられますが、日常生活のなかで蚊を完全に防除することは

不可能です。

犬が蚊に刺されないようにするより、予防薬を飲ますことのほうが最善の方法なのです

当院では、1ヶ月に1度、体重にあわせた薬を飲ませています

予防期間は、蚊が出始めた5月~蚊のいなくなった1ヵ月後の12月までの8ヶ月間です

予防薬は、フィラリア感染犬(特にミクロフィラリア陽性犬)に飲ませた場合、血液中の

ミクロフィラリアを殺すと同時に犬がショック状態に陥ったり、発熱したりすることがあります

ですから、予防薬を投与する前に必ず血液検査が必要になります

検査方法と重要性

どうしてフィラリア検査が必要なの?

フィラリアに感染しても、初期段階では症状がほとんど現れないことが多いです。しかし、感染が進行すると、咳や疲れやすさ、呼吸困難などの症状が見られるようになり、最悪の場合、心不全を引き起こす可能性があります。定期的なフィラリア検査を行うことで、早期に感染を発見し、適切な治療を開始することができます。これにより、あなたの大切なペットの命を守ることができます。

いつ検査を受けるべきですか?

フィラリアの検査は、毎年1回、春先に行うのが一般的です。この時期は、蚊が活動を始める前にペットの状態を確認するのに最適です。フィラリア予防薬を投与する前に検査を受けることで、既に感染しているかどうかを確認し、適切な治療を受けることができます。

検査の方法は?

フィラリア検査は非常に簡単です。少量の血液を採取し、フィラリアの抗原またはミクロフィラリア(寄生虫の幼虫)を検出します。検査結果は5~10分でわかります。

※キャナイン-フィラリアキット ささえあ製薬株式会社

なお、子犬の場合は、夏を越した経験がなければ血液検査は必要あり

ませんが、体重の変動があるでしょうから体重測定のため、大変ですが月に一度(体重が安定する頃まで)は来院されてください

キーワード3

予防は毎年5月から12月まで

体重にあわせた予防薬を、1ヶ月に1度忘れずに投薬しましょう!!

最後に・・・悲しいことに、地域によって格差はありますが室外犬では約40%・室内犬では約7%、予防をせずに夏を3回越すとおよそ9割の確率で感染している可能性があるとも言われています

この恐ろしい病気から愛犬を守る方法は、予防しかありません

公開日: